L’intrépide.

Elle est chair et sang, cri de révolte, rage de dire et de faire. Elle est cette auteure qui s’engouffre dans les limbes d’une parole directe et incisive. Elle est cette comédienne qui a urgence à dire, à se transformer en animal qui respire l’instinct d’un cri féministe.

Est-ce que l’on peut être libre en ayant peur ?

Aujourd’hui, il y a un côté dictatorial en Algérie. Il y a une peur envers les adolescents, car on ne sait pas où ils vont, et il y a une peur envers les comédiens. Quand un comédien commence une pièce, il a plein de maladresses, c’est une sorte de brouillon, un moment qu’il va partager avec une équipe. C’est à cela que sert le travail. Il y a quelque chose qui relève alors du corps politique. Nous ne sommes pas vraiment en démocratie, ni en liberté, il y a une peur de ce qui déborde, de ce qui n’est pas comme cela devrait être. C’est pour cela que j’ai peur de voir mon corps souffrir. Les comédiens sont une force de proposition en Algérie, ce sont eux qui élèvent le niveau des pièces et des films. L’auteur ou le metteur en scène doivent lâcher prise et accepter cette donnée ; ce qu’ils ont du mal à faire.

De quelle manière êtes-vous devenue comédienne ?

Je ne savais pas du tout que j’allais devenir comédienne, sinon j’aurais tenté le conservatoire ou organisé mon parcours plus rationnellement. En classe préparatoire, un professeur nous donnait des cours de théâtre et il m’a incitée à continuer même si ce domaine ne m’attirait pas vraiment voire m’ennuyait ; je préférais la danse. Je me suis néanmoins inscrite à un petit cours privé et cela a été une révélation. Au bout d’un an de cours, j’ai eu un rôle dans une pièce de théâtre de boulevard. La première fois que le public éclate de rire à la suite d’une phrase est presque indescriptible, c’est très jouissif.

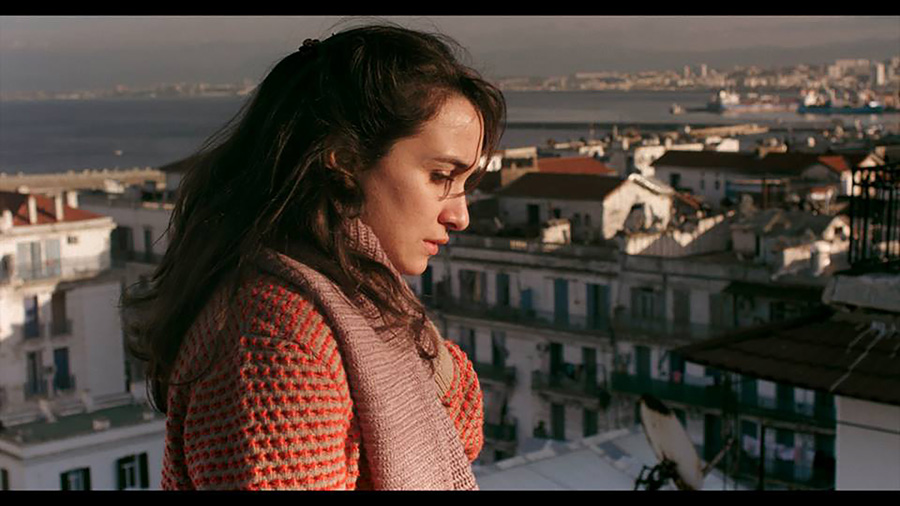

Ensuite, j’ai renoué avec la littérature et la philosophie, car je viens de ces domaines et je voulais autre chose. Bizarrement, après, j’ai toujours été distribuée comme tragédienne au cinéma, dans Le Repenti ou Les Terrasses, par exemple et encore plus dans Kindil réalisé par Damien Ounouri dernièrement.

Par quel biais abordez-vous votre métier ?

Je n’ai pas de frontières. Des choses vont me plaire, d’autres non, mais elles plairont à certains, il faut de tout pour faire un monde. Je prends des rôles en pensant d’abord à l’œuvre et à la démarche, à une aventure qui m’attire. Quand je faisais mes études en France et que j’allais en vacances en Algérie, je ne connaissais personne dans le milieu du cinéma ou du théâtre. J’ai rencontré des gens vraiment par hasard et j’ai compris qu’en Algérie, il y avait plein de petites villes où des coopératives de théâtres existaient depuis des décennies. Il y a un territoire algérien qui reste méconnu mais où foisonnent des comédiens qui font des choses magnifiques.

Les Terrasses de Merzak Allouache ® JBA Productions.

Quelle place prend l’écriture dans votre parcours ?

À un moment, un réalisateur m’a demandé de lui écrire un scénario. Je me suis acharnée mais je n’arrive pas à écrire pour le théâtre. Écrire et jouer sont deux actes à la fois très importants et très différents. Quand je joue, j’ai des sensations d’existence très courtes car il est rare d’arriver à être vraiment dans le jeu tout le temps. C’est comme une drogue, j’essaye de retrouver ces sensations, pour que dans une prise, ou sur scène, il y ait ce sentiment d’existence total. Dans l’écriture, ce n’est pas pareil, il y a de la réflexion et de la préméditation qui s’allongent dans le temps. J’écris avec un dactylographe, en lui dictant les dialogues que je joue en même temps. J’ai besoin d’entendre les mots, de les sentir dans ma bouche puis de les ajuster et corriger ensuite, seule à ma table.

Est-ce que vous êtes quelqu’un qui est à vif ?

Quand je dois interpréter quelque chose auquel je ne m’attends pas, j’ai tendance à aller dans un endroit où je me sens à l’aise mais dont rien ne surgit au final. Si on ne se donne pas à l’expérience ou à l’aventure, cela n’a pas d’intérêt et c’est là où advient la peur, le désert, une impression de ne plus rien savoir. Parfois, je peux voir l’inquiétude chez certains metteurs en scène mais je leur dis de ne pas s’inquiéter, que je suis une tortue. Rencontrer des gens qui me disent de continuer et qui me poussent est rare, mais cela fait du bien.

Il faut du courage, avoir la bravoure de plonger ; ce n’est pas compliqué mais c’est difficile. Il ne faut pas hésiter, on a suffisamment de matière, il faut agir et arrêter l’inertie. Il y a un vrai lien entre une scène, un film, la vie politique ou la vie citoyenne. Il y a un engagement à prendre, un mouvement à enclencher même si on ne sait pas où il ira.

Comment recevez-vous les critiques et les réactions du public ?

Quand j’avais vingt-six ans, j’ai tourné dans Normal ! de Merzak Allouache, un film sur les révolutions, très expérimental, qui va dans tous les sens, mais que j’adore. Au début de sa carrière, ce réalisateur a fait des films révolutionnaires qui ont marqué l’histoire du cinéma algérien. Après, il y a eu le terrorisme, il est venu en France où il a fait beaucoup de films, avec de nombreuses entrées, et à un moment donné il a dit stop. Il s’est dit qu’il allait faire le film qu’il aurait dû faire quand il avait dix-huit ans. Merzak Allouache est venu me voir au théâtre et il m’a proposé de jouer dans ce long-métrage qui raconte l’histoire d’un groupe de comédiens réunis autour d’un film inachevé. Quand le film a été projeté en Algérie, il y a eu une bataille autour de Normal !, une bataille entre la presse et l’équipe où la police a dû intervenir. J’en ai pleuré pendant des jours et des jours, j’ai même reçu des menaces. Il y a eu un lynchage de la part de la presse, où l’on disait qu’on appelait à déstabiliser la nation, où l’on se faisait traiter de fascistes, de traitres ou de fils de harkis.

Trois mois plus tard, je devais tourner Le Repenti. J’étais terrorisée car je pensais à toute cette presse hyper verrouillée qui allait me lyncher. Cela a donc été toute une lutte pour oublier et ne plus avoir peur. Durant le Festival de Cannes, Le Repenti a eu très bonne presse, il y a eu un engouement de la part du public mais en Algérie, personne n’en a parlé alors que cela faisait quinze ans que le pays n’avait pas participé au festival. J’ai mal vécu cette forme de boycott mais en même temps cela m’a construite.

Maintenant on ne nous insulte plus, on ne parle pas de nous, ce qui veut également dire qu’il y a eu un coup de pied dans la fourmilière. Cet état d’esprit est révélateur, il montre où on en est, il ne faut pas dramatiser. Même si cela ne m’atteint pas et ne m’empêche pas de faire mon chemin, cela me rend triste de voir qu’il y a encore beaucoup de gens qui ont peur de quelque chose qui se libère, de ne pas maîtriser ou de ne plus savoir. En fait, c’est juste normal et naturel, c’est un mouvement.

Les Terrasses de Merzak Allouache ® JBA Productions.

Que représentent l’androgynie et le féminisme pour vous ?

Le côté androgyne c’est être comme on est, être les deux. Je ne parle pas de la question du genre mais bien d’être et l’un et l’autre, ou ni l’un ni l’autre. D’être au-dessus du sexe, d’avoir du recul là-dessus. J’ai grandi avec mes frères, mon oncle, dans un monde où il fallait protéger les filles et longtemps j’ai pensé que j’étais un garçon. Je ne me sentais pas concernée par les problèmes des femmes car il me semblait simple de désirer et d’être désirante. Je n’ai jamais eu envie de m’encombrer avec le féminisme et j’ai mis du temps à le comprendre. Ce sont différents éléments de ma vie d’adulte qui m’ont emmenée sur la voie du féminisme. Aujourd’hui, dans la logique féministe que je construis, je pense plus aux hommes qu’aux femmes. Je crois que les femmes savent, certains hommes n’ont par contre aucune idée de ce qu’être une femme signifie. C’est le cas avec Une chambre à soi par exemple, de Virginia Woolf. À mon sens ce livre est écrit pour les hommes.

Est-ce que vous seriez prête à faire une révolution ?

Je ne crois pas que ceux possédant un pouvoir ou une force soient prêts à céder. Une révolution pourrait se faire de manière pacifiste mais je n’ai jamais vu d’exemple de cela. Prendre les armes n’est pas quelque chose qui me choque ou qui me paraisse impossible. Je ne dis pas qu’il faille le faire car ce serait terrible, mais c’est un dernier recours auquel il faut penser.

En Algérie, ceux qui ont enclenché l’idée de révolution n’était pas là pour faire une guerre, mais tout ne s’est pas fait dans un gant de velours. Si les gens avaient eu plus de sagesse, ils auraient lâché leurs privilèges. Le colonialisme est une violence et l’histoire a montré qu’on en est sortis par la violence. On ne peut pas être dans le déni car cela a existé, la violence est une question à se poser. Mais en Algérie ou ailleurs, il y a des comédiens qui ont les mêmes questions, les mêmes envies, les mêmes doutes et il faut dialoguer. D’autant plus que nous sommes dans une période où les choses bougent, même doucement. Il y a un frémissement et nous devons y être attentifs.

Photographie à la Une © Kindil de Damien Ounouri ® Mediacorp.