La disciplinée

Danseuse, chorégraphe et pédagogue, elle est une ambassadrice de la danse africaine contemporaine. Elle a fondé l’École des Sables, un lieu unique dédié à la formation et à l’éducation, qui inspire, encourage et réunit des talents de tous les pays d’Afrique et au-delà. Dans une volonté de transmission, elle est un jalon pour celles et ceux qui vivent sur un continent rempli de futur.

Vous êtes considérée comme la « mère de la danse africaine contemporaine » ce qui vous place presque au rang d’icône, est-ce un poids à porter pour vous ?

Ce sont les gens qui me considèrent comme cette « mère de la danse africaine contemporaine », je ne l’ai pas choisi et ce n’est donc pas un poids. J’ai la chance d’être sur scène mais pour moi toutes les femmes, surtout en Afrique, sont extraordinaires. Elles peuvent être la mère de beaucoup de choses, mais étant mise en avant, je représente ces femmes, je suis la parole par le corps.

Quand je suis arrivée dans le village de Toubab Dialaw, elles m’ont accueillie, elles m’ont initiée à la danse. On me considère peut-être comme la mère mais je ne suis pas seule à porter ce poids, je le partage.

Avant de diriger Mudra Afrique qui a été fondée par Maurice Béjart et le Président Léopold Sédar Senghor, vous aviez déjà une plus petite école, pouvez-vous nous en parler ?

J’étais divorcée, avec deux enfants, j’étais professeur d’éducation physique et je n’avais pas un gros salaire. Je donnais donc des cours pour les amateurs, les femmes et les jeunes pour arriver à joindre les deux bouts et pour éduquer mes enfants.

J’ai commencé dans la petite cour de ma villa à mettre ensemble tout ce que j’avais appris en étant élève à l’école Simon Siegel de Paris dont la directrice était Marguerite Lamotte. C’est là où j’ai fait mes études d’éducation physique et sportive en option danse et c’est de là que tout est venu. J’ai mêlé à la danse africaine ce travail d’éducation, de danse classique, de gymnastique harmonique. Je suis arrivée là où je suis à travers mes cours pour amateurs et les cours que je donnais, notamment, au lycée Kennedy de Dakar pour jeunes filles.

Toutes ces expériences avec les élèves de lycée, de collège, avec des femmes qui venaient prendre des cours chez moi et qui m’encourageaient au moment de mon divorce, toutes ces rencontres m’ont nourrie et m’ont aidée à forger mon identité de femme dans un Sénégal où il n’est pas évident de vivre et d’élever ses enfants seule. Je suis retournée vivre chez un oncle, et quand j’ai ouvert mon école de danse, je lui ai demandé sa bénédiction pour être indépendante avec mes deux enfants. L’école a été inaugurée en mai 1968 par le Ministre de la culture de l’époque.

Germaine Acogny © Antoine Tempé.

Vous avez créé l’École des Sables, est-elle aujourd’hui en danger économiquement parlant ?

Avec mon mari, Helmut Vogt, nous avons créé l’École des Sables dans un petit village de pêcheurs, c’est un centre de formation pour les danseurs africains qui viennent de toute l’Afrique. Pour commencer la construction de cette école, j’ai vendu un studio que j’avais à Paris dans le Marais et mon mari a investi l’héritage qui lui venait de ses parents. Toujours pour la construction – je mets à part le financement pour les formations – nous avons aussi eu de l’aide de la part d’une entreprise américaine et de l’Union Européenne grâce à une demande commune du Sénégal, du Bénin et du Mali. Nous avons créé un véritable village de la danse.

Quand nous avons commencé à vaciller, plusieurs institutions ont apporté de l’aide et nous avons également enlevé une partie du salaire des employés qui ont accepté de faire ce sacrifice. Les journalistes sénégalais ont écrit pour dire qu’il ne fallait pas que l’État nous lâche, nous avons de très bonnes dispositions pour être aidés par le gouvernement. En connaissant ce lieu, le Ministre de la culture qui est une personne cultivée se rendra compte qu’il est empreint d’une énergie essentielle. Un pays qui n’a pas de culture est un pays qui disparait de la carte.

Nous organisons aussi des stages avec de grandes dames et de grands hommes de la danse africaine qui viennent gracieusement donner des cours. Par ailleurs, des anonymes, des fondations ou des entreprises envoient des dons. Il y a une réelle entraide africaine et internationale. L’École des Sables est un écrin pour abriter ma danse et la danse moderne, un écrin précieux qu’il faut préserver, qui ne peut et ne doit pas disparaitre.

Le regard porté sur l’Afrique est souvent plein de préjugés, comment pourrait-on détricoter cela ?

Plein de vilaines choses se passent en Europe mais elles ne sont pas tant diabolisées, on continue à y aller alors qu’en Afrique les préjugés perdurent. Quand des jeunes filles françaises viennent en stage, leurs parents ont parfois peur des viols par exemple mais cette idée est complètement fausse. Quand les Européens entendent parler du virus Ébola, ils ont l’impression que toute l’Afrique est touchée alors qu’au Sénégal, nous ne l’avons jamais été. Quand Al-Qaïda commet des attaques au Burkina Faso ou au Mali, je dis : « Mais foutez-nous la paix » ; au Sénégal, c’est la paix et on continue à avoir la paix. Ces faits ne sont que ponctuels et même si les situations dans plusieurs pays sont parfois très difficiles, les problèmes ne sont pas permanents ; il y a aussi de belles choses. Je dis souvent que si j’avais de l’argent, je ferais une télévision qu’avec de bonnes nouvelles. Quand on montre de la qualité dans les spectacles, les gens voient qu’il n’y a pas que de mauvaises choses en Afrique.

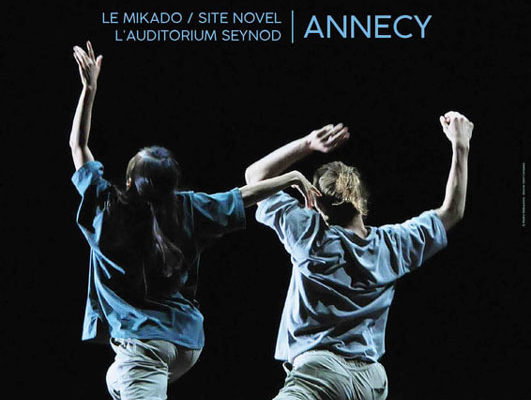

À un endroit du début mis en scène par Mikaël Serre (2015) © Thomas Dorn.

En voyant des propositions artistiques de différents continents, on peut avoir le sentiment que la création de demain sera africaine car elle est comme plus connectée avec le monde et plus innovante sur les formes données au public, qu’en pensez-vous ?

Les danseurs sont en formation pendant trois mois et quand ils partent, ils enseignent aux autres ce qu’ils ont appris. Quand ils reviennent, ils ont fait des progrès car ils partagent. On a de très bons chorégraphes et quand je vois des jeunes pousses, hommes ou femmes, créer, je suis contente. Au fil de mes voyages, je me rends compte que l’Afrique n’est pas en reste.

Je déplore que nos gouvernants n’aident pas à mettre en lumière cette création. Dans les années 60, ils ont créé les ballets nationaux qui allaient partout comme pour affirmer une identité. Nous avons été classés dans une forme de tradition. Maintenant pour assoir notre indépendance, on dirait qu’ils ont peur d’aider la danse alors qu’elle est notre plus grande identité, notre vie est dansée.

La vie est née en Afrique, ça a été le premier geste, la danse est la mère de tous les arts. En Afrique tout est dansé, les mariages, les baptêmes, les décès ; l’initiation pour apprendre la vie dans la forêt sacrée pour être un homme ou pour devenir une femme passe par la danse. Je ne comprends pas pourquoi on la placerait comme le dernier des arts. La danse est une force extraordinaire. Comme l’a dit le Président Senghor dans mon livre Danse africaine : « Quand j’ai annoncé à ma mère que j’avais eu le baccalauréat, elle n’a ni crié, ni chanté, elle a dansé » ; c’est une expression naturelle. La danse est un langage commun à tous. Si on ne saisit pas la langue de l’autre, si on ne sait ni lire, ni écrire, on peut éduquer par la danse et les gens se comprennent.

Dans cette notion d’écriture d’un langage commun par la danse, pouvez-vous évoquer quelques-unes de vos collaborations ?

En 1994, j’ai été invitée à faire une création pour le ballet de São Paulo qui racontait l’histoire de Zumbi dos Palmares, une icône de la résistance anti-esclavagiste et anticolonialiste au Brésil. À l’époque, je n’avais jamais fait de création pour d’autres. J’étais la première femme africaine à faire travailler cette compagnie et ces vingt-cinq danseurs. De plus, cette thématique, cette relation avec la diaspora est très importante pour moi. En Afrique, on a vendu des esclaves mais jamais on n’aurait pu imaginer de telles maltraitances au-delà du continent ou comment un humain pouvait-il être capable de telles horreurs envers d’autres personnes.

Quand Boubacar Boris Diop m’a donné son livre sur le génocide au Rwanda, cela m’a frappé. J’ai fait une création avec uniquement des hommes car ce sont eux qui violent et c’était pour que les hommes sentent dans leur corps ce que c’est que d’être violé. Ce n’était pas facile pour des hommes sénégalais de montrer leur côté féminin. Ils ont accepté et c’est bien car il fallait laver ce sang et il fallait que cela soit porté par la voix de l’Afrique.

Quand j’ai vu le travail de Mikaël Serre, j’ai voulu qu’il soit le metteur en scène pour À un endroit du début. Nous avons fait plusieurs résidences. En lisant un passage du livre écrit par mon père que j’associais à la vie des femmes sénégalaises et à ma propre vie, nous avons fait un lien avec la mythologie grecque, notamment avec Médée et c’est ainsi que le parallèle a été suggéré dans le spectacle. On peut ainsi penser à ces femmes qui font un psychodrame pour supporter la deuxième épouse de leur mari qui leur est imposée.

Même si je travaille avec des européens, cela ne m’empêche pas d’avoir mon identité africaine. C’est ce dialogue qui est important pour le monde car les combats les plus importants à mener aujourd’hui sont la solidarité, la compréhension et savoir s’adapter à la culture de l’autre.

Image à la Une © Chloé Gwinner.