Sur nos papiers d’identité : un nom, un prénom, la couleur des yeux, notre taille, notre lieu de naissance. Voilà qui nous sommes, propre à nous-même et différent·e d’une autre personne.

Du latin « idem », le mot « identité« nous renvoie au même. Mais qu’est-ce donc que ce même ? Penser l’identité c’est imaginer quelque chose d’immuable au fond de nous, notre essence, qui ne bougerait jamais au fil de notre vie. Mais dire son identité, est-ce par rapport à ce que l’on pense être ou est-ce par rapport à ce que les autres disent de nous ? Qu’est-ce qui fait que je suis moi plutôt qu’un·e autre ? Est-ce les souvenirs et les expériences, l’apparence physique ou bien encore les convictions qui définissent une personne dans son essence ? Tout cela est mouvant, changeant au fil du temps et des accidents. L’identité paraît alors n’être qu’une histoire que l’on se construit, pour soi-même et pour les autres. Chaque interaction sociale croisée durant notre existence nous modèle. Le rapport à nous-même paraît fugace, multiple et parfois étranger, comme le dit si bien Rimbaud avec sa fameuse expression : « Je est un autre » faisant ici référence à la création poétique qui ferait sortir par les mots l’inconscient créateur. Il est intéressant d’apposer cette réflexion sur l’acte même de créer. Comment les pratiques artistiques se sont-elles emparé des questionnements quant à l’identité ? Avec l’art, qu’est-ce que les artistes racontent d’eux-mêmes ? Comment remettent-ils en question les fondements mêmes qui serviraient apparemment de base à la notion d’identité, à savoir : son apparence, son sexe, sa sexualité, son genre ou tout simplement l’autre ? Pour sortir de la simple notion d’identité au sens personnel et social : comment l’identité artistique construite autour de la figure de l’artiste joue-t-elle sur notre identité culturelle ?

Revêtir l’autre pour devenir soi.

L’ambition de l’art est de pouvoir prendre toutes les formes, imaginer toutes les choses possibles pour s’engouffrer dans des questionnements qui renversent les conventions pour jouer avec une réalité parfois dure à bousculer. Ainsi, Cindy Sherman avec ses identités multiples incarne bien cette idée qu’une définition de qui l’on est, est totalement impossible. Les masques s’enchaînent, les ressemblances s’éloignent, Cindy Sherman n’hésite pas à jouer avec les codes du genre, endossant parfois des postures considérées comme masculines (dans Bus Riders, par exemple) à l’extrême inverse de sa féminisation exacerbée (dans Hollywood Hampton). Cette artiste ne reproduit pas le réel mais joue bien sur la limite floue où se nichent et s’entremêlent l’autre et soi-même. Elle devient photographe et modèle. L’identité est-elle interchangeable simplement grâce au physique ? Ce jeu sur l’apparence peut nous faire penser aux acteur·trice·s qui changent sans cesse de rôle. À la simple question : « Qui êtes-vous ? », on peut facilement s’imaginer se retrouver face à un visage déconcerté. La difficulté réside dans la non contextualisation : être qui, à quel moment et pour qui ? Cindy Sherman joue avec une identité sociale et physique.

Certain·e·s artistes vont plus loin, comme Duchamp et son alter-égo féminin, Rrose Sélavy ou encore Roberta Breitmore, personnage fictif né de l’imaginaire de Lynn Hershman Leeson. Le premier se construit un personnage féminin qu’il va utiliser au point de signer des œuvres sous son nom (Fresh Widow, La Boîte verte). Duchamp va même jusqu’à poser pour Man Ray, travesti en femme, maquillé et chapeauté. Bousculant les normes de genre, son travail artistique s’infiltre dans sa propre identité, comme les deux faces d’une même pièce. Les frontières entre Duchamp et Rrose Sélavy se brouillent dans l’acte de multiplier cette identité dans cette performance. L’autre devient soi-même, prenant racine dans ses propres méandres de l’inconscient. Cet·te autre qui devient soi se retrouve plus fortement chez le personnage fictif qu’est Roberta Breitmore (1973-1978) de Lynn Hershman Leeson. Cet aspect d’une identité qui se multiplie dans le tangible, dans le réel, n’est peut-être que l’acceptation d’une multiplicité d’identités qui se niche en chacun·e et qui ressort de façon palpable. Le quotidien s’immisce dans les pratiques, cette performance privée questionne la définition même de l’identité puisque l’artiste s’amuse avec ce personnage inventé. Elle lui fait vivre une « vraie » vie, que ce soit pour ouvrir un compte en banque, mettre une annonce pour louer son appartement, voir un psychiatre ou même obtenir un certificat de permis ; Breitmore peut tout faire sous couvert d’exister par un nom et un prénom dans un registre administratif. Le physique propre à soi n’existe pas et l’identité se retrouve dans les interstices de ce corps transformé d’une autre.

L’identité artistique ou comment créer un mythe autour de la personne.

L’individualité se dissimule sous la croyance d’une pérennité portée par un prénom/nom et une apparence physique, mais tout cela est bien évidemment faux. L’art permet de questionner ce qui se dissimule sous cette roche lourde de sens dans nos sociétés occidentales pour voir qu’il suffit de la renverser pour aussitôt changer sa personne aux yeux des autres. Penser l’identité c’est se différencier des autres pour finalement reconnaître quelques fragments de sa personne chez eux ; permettant ainsi la reconnaissance, les groupes mais aussi la mise à distance. Parler d’identité c’est faire un choix dans le discours que l’on exhibe aux yeux de tous. Ainsi, les pratiques de Cindy Sherman, Marcel Duchamp et Lynn Hershman Leeson questionnent la notion même d’identité au sens personnel mais aussi au sens artistique : qu’est-ce qui fait la « marque » de l’artiste ? Avec les deux dernier·e·s on se rend bien compte que l’art peut se mêler au quotidien, brouillant les lignes entre vie privée et performance.

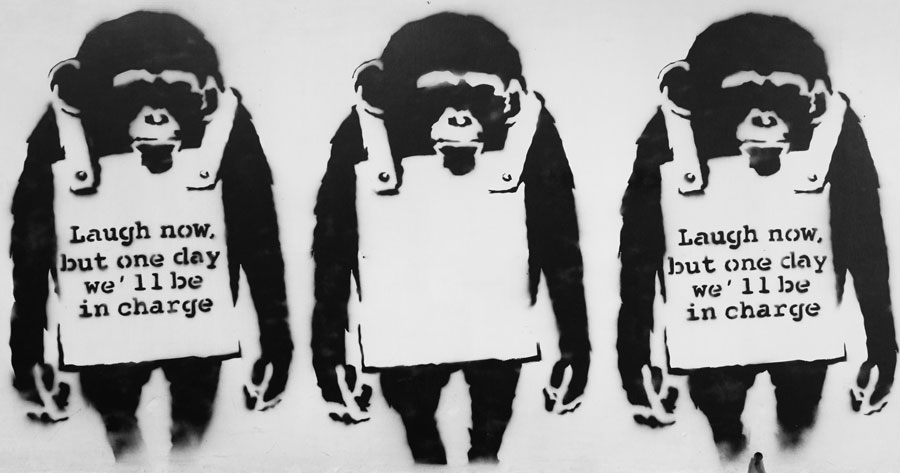

En se penchant sur les œuvres des débuts de Christian Boltanski, on se demande si l’éclatement de sa personnalité en différentes autofictions visuelles nait de ses expériences personnelles ou non. Jouant avec plusieurs personnages et plusieurs médiums, Christian Boltanski nous perd dans ses autofictions contradictoires : qui est qui ? Sandrine Morsillo explique ainsi que l’artiste prend à contre-pied ses propres souvenirs – qui sont plutôt des souvenirs collectifs sur l’enfance – pour questionner l’identité du sujet-artiste. Il ira même jusqu’à écrire dans son livre La vie impossible de C.B. qu’« il avait tellement parlé de son enfance, tellement raconté de fausses anecdotes sur sa famille […], il ne savait plus ce qui était vrai et ce qui était faux […]. » Ainsi, les pratiques mises en place et les œuvres réalisées constituent ce que l’on nomme la « patte » de l’artiste, sa marque, son identité picturale. Mais alors, quand cette aura de reconnaissance artistique se repose seulement sur une signature, comment construire ce mythe autour de l’artiste ? Banksy en est l’exemple parfait. Tout le monde reconnaît son empreinte, une aura énorme entoure ses œuvres et pourtant sa figure artistique ne peut prendre une forme identifiable dans l’imaginaire collectif. L’anonymat participe, peut-être d’une façon un peu paradoxale, encore plus à cette identité artistique.

Le génie : une construction genrée ?

Mais si l’on recule historiquement d’un pas, que l’on regarde cette grande entité qui se tient face à nous et qui se nomme « identité française » pour se pencher sur la question de l’identité culturelle et notamment sur les pratiques artistiques : qu’est-ce que l’on y voit ? Qu’est-ce qui constitue l’histoire de l’art telle qu’elle peut être enseignée aujourd’hui ? Avec un regard superficiel, sans réelle remise en question, on peut se dire que la France est remplie de grands artistes – et si je n’utilise pas l’écriture inclusive c’est bien parce qu’il n’y pas eu de grandEs artistes (Linda Nochlin, Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes ? ) au sens où l’on conceptualise le mot « génie ». Le « maître » excelle dans un domaine pictural alors que la « maitresse » est indubitablement renvoyée à une idée sexualisée (Griselda Pollock et Rozsika Parker utilisent le mot « mistress » dans la version originale de leur livre : Old Mistresses, Women, Art and Ideology). Sans mot pour qualifier, pas de possibilité d’exister. De Fouquet à Soulages en passant par David, Boucher, Delacroix, Renoir, Manet, Gauguin, Cézanne ou encore Degas pour n’en citer qu’une partie ; l’histoire de l’art se pense comme étant la succession d’artistes de talent dont le génie ne serait pas le fruit d’un dur labeur, mais bien d’un don inné qui attendrait simplement d’être mis en branle par le Grand Artiste.

Imaginer que cela est vrai c’est oublier les conditions sociales, économiques et politiques dans lesquelles se créent les œuvres. C’est oublier que les femmes ne peuvent accéder à l’école des Beaux-Arts de Paris qu’à partir de 1896, sans avoir le droit de dessiner des nus. Ce n’est qu’en 1901 qu’elles accèdent à ce droit, mais dans un temps spécialement dédié, ayant lieu après le cours des hommes. Mais maintenant que les écoles d’art sont ouvertes aux femmes et qu’elles ont le droit de regarder (et de dessiner) des nus, on pourrait penser que leur nombre sur le marché de l’art augmenterait considérablement. Pourtant, ce n’est toujours pas le cas. 65% des diplômé·e·s français·e·s d’école d’art sont des femmes mais ne représentent que 10% des artistes à recevoir des prix (chiffres du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes). Remettre en question notre conception de l’histoire de l’art et de l’identité culturelle artistique qui en découle, c’est interroger l’hégémonie masculine blanche de notre culture occidentale.

« Identitaire » : une critique lorsque cela sort de la vision « neutre » ?

La démarche des artistes féministes débutée dans les années 1970 ne semble pas avoir encore atteint cette déconstruction. Ce mouvement d’art féministe se réunit non plus autour d’une unité picturale mais autour des questions posées, à savoir : qu’est-ce qu’être une femme dans le monde de l’art et dans une société à la culture patriarcale ? Ici l’identité peut s’apparenter au groupe et à une certaine unité qui découlerait d’une expérience vécue et partagée. En effet, des artistes comme Judith Chicago revendiquent un art féministe qui ferait voler en éclat l’hégémonie masculine blanche présente dans les milieux artistiques, en créant un art qui s’appuierait sur une supposée essence féminine commune. Bien évidemment ces œuvres essentialisantes qui ramèneraient les créations à un simple vécu féminin partagé par toutes est questionnable. La nature n’est pas ce qui nous amène à un vécu féminin mais bien les constructions sociales genrées qui régissent nos sociétés. Mais ce qui intéresse ici c’est de voir les critiques qui font face à ce mouvement. Qualifié de trop identitaire, trop narcissique et personnel, l’art féministe des années 1970 bouscule la vision universelle et neutre que pense être la création masculine. Pourquoi ne pas qualifier par ces mêmes termes les œuvres peintes par des hommes ? Déconstruire cette supériorité et le peu de modèles qu’elle propose c’est mettre sur le devant de la scène un kaléidoscope de facettes dans lesquelles chacun·e peut s’identifier et s’engouffrer. Le sentiment d’appartenance ne peut exister faisant donc disparaître l’idée d’une identité culturelle commune, ce qui amène l’exclusion de leurs œuvres dans cette pensée linéaire et chronologique qu’est l’histoire de l’art. Pourtant, lorsque les choses sont inversées nous pouvons voir que cette neutralité masculine est bien moins décriée.

Questionner la notion d’identité à différentes échelles permet de mettre en exergue que tout n’est que discours et choix. L’identité apparaît comme une construction et une contextualisation de ses propos. Le genre paraît être un outil d’analyse pour comprendre ce qui régit ces différentes conceptualisations de l’identité, qu’elle soit personnelle, artistique ou culturelle. Utiliser cet outil pour comprendre les injonctions genrées qui nous modèlent en tant que personne permet de prendre conscience de l’enfermement dans la binarité dans laquelle nous sommes tou·te·s. Ainsi, n’est-ce pas la sortie de tous ces stéréotypes – tant dans l’art que dans le quotidien – qui permettrait de se retrouver face à son essence véritable qui ne serait plus occultée par les filtres de la société ?

Image à la Une : Roberta’s Construction Chart #2 par Lynn Hershman Leeson (1975) © Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco.