Réveil des interrogations sur le genre, le sexe et l’être littéraire : parcours de lecture en deux temps et deux énigmes qui mettent pourtant à mal toute binarité.

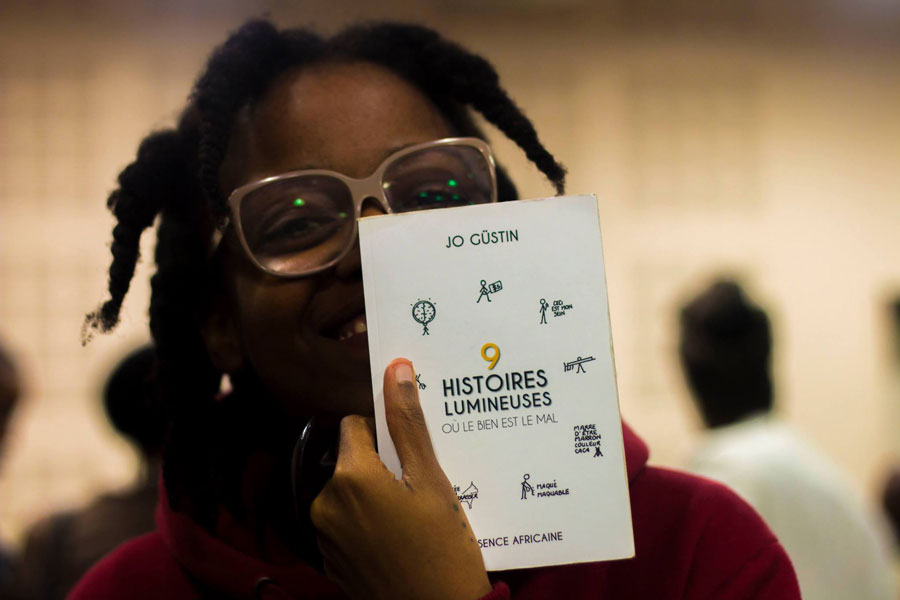

En 2017 paraissait 9 histoires lumineuses où le Bien est le Mal, écrit par une jeune camerounaise pétillante, Jo Güstin. Le recueil présente des histoires qui laissent planer le doute à chaque instant : qui parle ? de qui ? pour qui ? Neuf histoires où les femmes et les hommes n’existent plus à travers une identité sexuelle mais un nom, une forme, une caresse. Défaisant tous les codes et tous les pactes, Jo Güstin refonde les aperçus du lesbianisme et nous incite à repenser ses représentantes littéraires.

« Si Jupiter voulait donner une reine aux fleurs, la rose serait la reine de toutes les fleurs. Elle est l’ornement de la terre, la plus belle des plantes, l’œil des fleurs, l’émail des prairies, une beauté toujours suave et éclatante ; elle exhale l’amour, attire et fixe Vénus : toutes ses feuilles sont charmantes ; son bouton vermeil s’entrouvre avec une grâce infinie et sourit délicieusement aux zéphyrs amoureux. ». Lorsque de la bouche de Sappho découlent ces paroles, les roses se mettent à embaumer et deviennent femmes conquérantes. En creux, sous le bouton vermeil, se lit un érotisme bourgeonnant qui ouvre les portes de la tradition aux habitantes de Lesbos : le territoire de la poésie ayant été conquis, les lesbiennes entrent dans le chant/champ littéraire et se construisent une place aussi belle que fascinante.

Alors que les générations d’écrivaines qui suivent s’accrochent à cette première incarnation, les récentes mises en branle des canons patriarcaux et la naissance d’une pensée queer, validée par l’institution universitaire, chamboulent le système de référence : est-on obligé d’être une héritière de Sappho lorsque l’on est lesbienne et que l’on fait de la littérature ? Si les genres et les sexes sont défaits, qu’arrive-t-il ? Il y a quelques décennies, plusieurs romans ont tenté de réécrire l’amour lesbien sans que l’on sache qu’ils en parlaient ni qui en parlait, exploit révolutionnaire où la pensée des sens subsume celle des genres.

Destruction du genre, reconstruction de l’être.

Les années 70 témoignent d’un renouvellement au sein de l’université française : les questionnements autour de l’identité qu’elle soit raciale ou sexuelle s’intègrent progressivement dans les cursus. Philosophes, historiens, sociologues, linguistes, anthropologues et autres intellectuels défont le présupposé d’une « différence des sexes » où un masculin et un féminin s’opposeraient sans cesse. S’il existe bel et bien une différence anatomique, le reste n’est que construction historique et culturelle (c’est « le genre »). Forte de ces nouvelles théories queer, la littérature repense elle aussi ses approches de l’existence humaine dans le cadre sociétal. Le roman qui jusque-là mettait en scène le perpétuel affrontement entre l’homme et la femme – l’essentialisme était la base de tout – offre un nouveau dispositif où les genres tendent à ne plus se lire et, partant, à ne plus se voir. Les femmes lesbiennes mises en scène se détachent alors de ce qui leur avait jusque-là collé à la peau : si on supprime la différence des sexes et des genres, il n’est plus nécessaire de faire d’elles des tenantes d’un « féminin super viril » mais seulement des êtres de réflexion et d’amour.

Prenons un premier exemple chez une écrivaine française qui a participé au mouvement de réveil des queer theories : Monique Wittig. Expatriée aux États-Unis, elle publie de nombreux romans qui cherchent à décrire le monde non pas tel qu’il est montré à une femme mais tel qu’il y paraît. Son œuvre vise ainsi à nommer le point de vue lesbien tout en fonctionnant au-delà du genre : à elle revient l’invention d’un sujet transgenre ou, du moins, différemment genré.

Paru en

1964, son premier roman, L’Opoponax, décrit un groupe de femmes dans une

école, groupe désigné par un « on » indifférencié. L’objectif est

ainsi d’éviter que ce monde de filles soit perçu comme un monde à part. Elle

dira à ce propos dans un entretien : « […] ce procédé très lourd,

massif dans son application, m’a permis de faire tendre au général, à

l’universel pour tout un groupe qui, dans le langage, est relégué à une

sous-catégorie. Avec ce pronom qui n’a ni genre ni nombre, je pouvais situer

les caractères du roman en dehors de la division sociale des sexes et l’annuler

pendant la durée du livre. ». Le temps d’une centaine de pages, les

« on dit » et la doxa ne sont jamais que des résonances qui

n’occupent guère la voix narratrice en quête d’identité. Ce qui constitue cette

petite fille amoureuse d’une autre petite fille, ce ne sont pas les élans

poétiques d’une Sappho adulant une femme cisgenre et straight, ni les

bravades d’une Marquise Hérode, cavalière et pugnace telle qu’ont pu la peindre

les décadents de la fin du XIXe siècle mais les

indéterminations et la polysémie. Pour incarner cela, elle portera le

mystérieux nom d’« opoponax », à la base essence et parfum animal,

ici, simple mot dans lequel résonnent l’inconnu et le neutre. La narratrice

apparaît alors comme une figure du désir pour dire ce qui est irrésolu dans la

naissance des identités et, plus encore,

des identités sexuelles : elle marque de son nom l’inconnu de l’amour

lesbien. Dans cette cour d’école, les personnages ne seront par ailleurs jamais

féminisés, offrant une échappatoire à la détermination sexuelle.

L’auteur opèrera le même mouvement dans son second roman, Les Guérillères. Ici, Wittig retrace l’épopée d’un « elles » qu’aucun « ils » ne vient affronter : la communauté des femmes n’est plus qu’une simple communauté. Il ne s’agit pas de voir l’héroïsme des personnages comme un héroïsme au féminin mais comme un héroïsme du neutre. Dans un mouvement paradoxal, en féminisant, elle neutralise. L’entreprise de Monique Wittig révolutionne l’écriture du lesbianisme en ce qu’elle n’en fait plus une affaire de sexe ni de genre : il n’existe plus qu’une histoire, des histoires, où se croisent non plus des types mais des identités toujours en mouvement.

L’énigme irrésolue : pérennité du mystère.

Le processus est enclenché et à l’énigme de l’opoponax s’ajoute celle du Sphinx d’Anne Garréta paru en 1986. Si l’on balaye d’un coup d’œil la fiche Wikipédia, celle-ci résume l’histoire du roman comme la description d’« une histoire d’amour entre deux personnes dont le sexe ne permet pas d’être défini au cours de sa lecture ». En effet, dès les premières lignes, le livre constitue une espèce de seuil où les frontières identitaires sont sans cesse brouillées : « Ses bras, douceur intense, série de scènes qui encore à ma mémoire font l’effet d’une illumination charnelle. A*** dansait : j’ai passé des soirées à guetter son apparition sur la scène de l’Eden, cabaret bon ton de la rive gauche. Et qui ne se fût épris de cette charpente élancée, de cette musculature comme modulée par Michel-Ange, de ce satiné de peau dont rien de ce que j’avais connu jusqu’alors n’approchait ? J’officiais à l’époque cinq soirs par semaine comme disquaire à l’Apocryphe, boîte de nuit à la mode en ces années-là ».

Mais qui est donc ce·tte A*** qui met en branle la mémoire d’un·e « je » nostalgique ? Si la référence au sculpteur nous incite à pencher du côté du masculin, l’apparition, quelques lignes plus loin, d’une amazone masculine souligne l’objectif auctorial : les limites, dans ce monde de la nuit et du cabaret, sont abolies et ne cessent de se déconstruire. A*** n’est donc plus qu’un fantasme, un corps qui traîne le désir et la peine de « je ». Tout le roman se construit sur cette incertitude qu’aucun accord adjectival ne vient trahir. Une ancienne conquête, rencontrée dans un bar, l’affublera d’un « mon oiseau » indécis. Plus tard, on se lancera dans une tournée des cabarets avec pour seul but « la contemplation des corps ». Mais quels corps ? Ceux des ballerines et des strip-teaseuses ou ceux des danseurs de cabaret et des drag shows ? Seule compte l’image et l’image n’a ici ni genre, ni sexe, elle a simplement le parfum de la cigarette et des paillettes de spectacle.

Par la suite, l’histoire se cristallise autour de cet étrange couple dont on connait tout sans ne rien savoir : « Notre apparition simultanée en tous lieux, l’attention réciproque que nous nous portions commença à faire jaser ; […] On me fit remarquer à l’Apocryphe et ailleurs la dissemblance du couple que nous formions, on me plaisanta sur le contraste de couleur de nos deux peaux, on souligna la différence de nos manières : sa folle exubérance et ouverture sur le monde, l’emportement de ses gestes et de sa voix, qui par comparaison accentuaient encore ma réserve et ma mesure. A*** pour sa part eut à supporter les incessants ragots qui couraient sur mon compte, mes origines religieuses, sociales. On lui dressait le tableau de mes incompréhensibles étrangetés : mon isolement, mon goût pour la solitude cohabitant avec un plongeon à corps perdu dans le monde, cet abandon insolite, qui avait fini par se savoir, d’une carrière universitaire pour un office de disquaire improvisé. À défaut d’une cohérence intelligible, il devait y avoir là-dedans du vice ou de la perversion ».

La psychanalyse a frappé et l’« inquiétante étrangeté » se lit dans ce qui dérange. Au mélange des peaux se mêle celui des genres et l’appel au « vice » fait de la relation quelque chose de déviant, qui déplait à la norme sociale et lectorale car le lecteur n’y comprend plus rien et s’énerve. Avant, les choses étaient simples, si l’héroïsme était incarné par un homme cisgenre, blanc et hétérosexuel, je m’identifiais à lui, s’il prenait corps dans une femme, quoi qu’elle soit d’autre, je m’éloignais d’elle et supprimais toute sympathie. Dichotomie aisée qui n’a plus le droit de cité. En tout cas, dans Sphinx, impossible de s’y résoudre, le choix est désormais libre. Tout comme l’identité.

L’énigme du Sphinx est alors tout autant celle que la chimère pose que celle qui est posée par l’être chimérique. Dans la mythologie grecque, le Sphinx se compose d’un corps fragmentaire où se croisent le lion et l’oiseau ainsi que d’une tête humaine. Si la légende œdipienne fige un Sphinx à figure de femme, d’autres sculptures témoignent d’une variation possible. C’est cette combinaison infinie qui fascine Garréta autant que son lecteur. Si dans un premier temps nous cherchons à savoir qui est quoi, le jeu n’en vaut presque plus la chandelle compte tenu de la tension narrative à l’œuvre.

Ainsi, les deux œuvres présentées ne parlent pas tant de lesbianisme que de l’existence d’une autre forme d’amour et d’une autre forme de lecture de cet amour. L’identité est tout à la fois au cœur de la pensée et à son extrême limite : le processus d’identification cher à la littérature s’effondre, je peux et ne peux pas me reconnaître en ces mystères ambulants. Sappho a elle aussi disparu : évanouie dans les limbes de l’ancien temps, elle gouverne une île où la poésie est devenue plus importante que le genre, le geste scriptural plus beau que tout sexe.

Image à la Une : Portrait de la poétesse Sappho, copie romaine d’après un original de l’époque hellénistique exposée au Musée archéologique d’Istanbul © Eric Gaba.