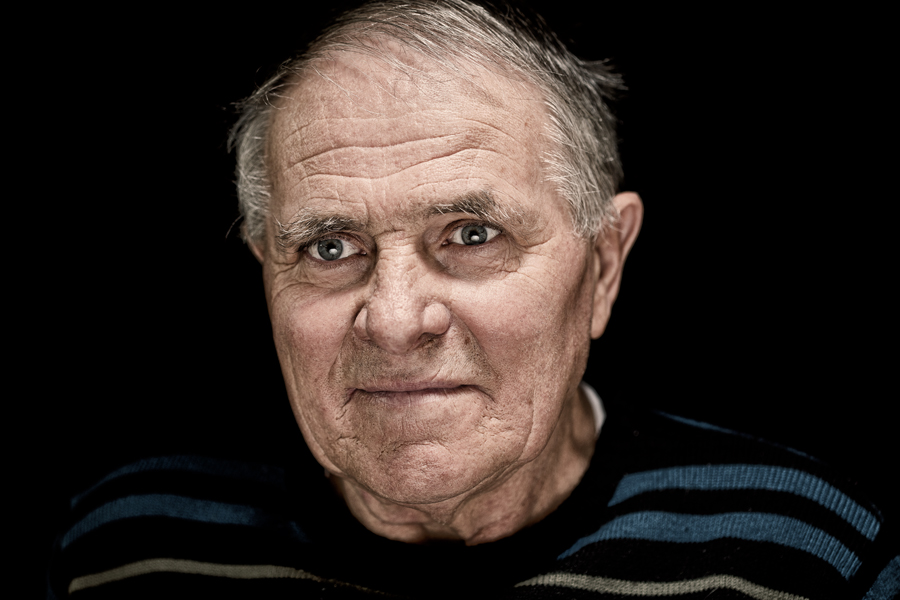

Les visages de ces hommes de classe.

Ces ouvriers qui posent pour la photographie se savent promis à la disparition mais n’en refusent pas moins d’avoir, pour éternel destin, l’effacement.

2001 Péchiney annonce brutalement la fermeture de l’usine de Marignac dont la population avoisine les 500 habitants et licencie pas moins de 251 ouvriers. L’usine irriguait de ses activités la vallée de la Pique, située à une centaine de kms de Toulouse, depuis 1917. La riche industrie presque séculaire a produit, entre autres, des millions de tonnes de magnésium au rythme féroce d’un mort tous les deux ans depuis 1975 pour ceux qu’on a bien voulu comptabiliser. Il est, en effet, des morts qui ne comptent pas.

Le magnésium n’a pas toujours les allures du programme de santé qu’on lui connaît dans la pharmacie à doses infinitésimales, il est un explosif puissant traité dans des fours dont la température s’élève à 2000°C et Péchiney a été un groupe industriel qui diversifiait des activités aussi rentables que dangereuses (aluminium, chimie, cuivre, combustible nucléaire et aciers spéciaux). Au plus fort de son activité, l’usine de Marignac employait six cents ouvriers travaillant jour et nuit à la cadence soutenue des 3x8h, il ne reste de ce temps prétendu de la prospérité que des bâtiments désolés et quelques collines de terre qui retiennent en leur ventre la silencieuse mais explosive accumulation des déchets les plus toxiques que les habitants nomment adéquatement « le crassier » tant sa composition chimique (béryllium, plomb, zinc, amiante, arsenic, cyanamide) prédit à elle seule la catastrophe.

La catastrophe n’est pourtant pas seulement à venir, elle a surtout eu lieu, électrocutions, chutes mortelles, écrasement des corps par les chargeuses, asphyxie des poumons, cancers provoqués par les hydrocarbures aromatiques polycycliques, autant de visages du travail qu’on croit trop souvent ensevelis dans l’obscurité du XIXème siècle et qui ont pourtant fait le quotidien de ces rescapés de la rentabilité.

Les visages de ces hommes de classe – et classe vaut ici pour la classe ouvrière comme pour la distinction et l’élégance de leur stature- figurent charnellement leurs colères, leurs humiliations, leurs espoirs et les meurtrissures des combats indéfiniment recommencés. Le fond noir sur lequel chaque identité se présente autant qu’elle se retire sur l’énigme de chacun ne laisse voir qu’un point commun, la dignité qui tient tête. Si le travail abime les corps, les peaux, les mains, et les désirs, le regard de ces hommes montre par sa tenue qu’ils méritent le titre de héros que jamais on ne leur concède mais qu’ils continuent de gagner tous les jours de haute lutte même quand l’usine a, depuis longtemps, fermé.

Au travers de ces 72 portraits, c’est à ces hommes et femmes que j’ai essayé de rendre hommage, à ces ouvriers et ouvrières que les média nous font croire disparus en les décrétant invisibles alors qu’ils constituent toujours 23% des actifs en France en 2014.

Richard Forestier.

Né en 1965. Vit et travaille entre Paris et Bordeaux.

Après des études de cinéma, Richard Forestier se consacre entièrement à la photographie et participe à des workshops animés par Jean-François Bauret et Franck Horvat.

En marge de ces commandes pour la presse et la publicité il réalise des reportages en Asie du sud-est et en Inde.

À partir des années 2000, il élabore un travail consacré aux portraits dont la question rémanente est celle de savoir quel sujet gît derrière son identité sociale. En 2012 il se consacre au projet – le travail dévisagé – une série de portraits sur le monde ouvrier.

Auteur photographe, directeur artistique, il anime de nombreux workshops autour du portrait.

Il enseigne la photographie à l’ECV.