La terrienne.

Nées de l’alchimie entre danse, théâtre et musique, ses pièces emblématiques laissent des empreintes indélébiles dans la mémoire. Dépassant le désir immédiat d’un être ensemble, la recherche artistique de la chorégraphe mène sur des pistes où ses interprètes racontent notre monde avec une humanité essentielle.

Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance ?

Je suis issue d’une famille de réfugiés espagnols. À l’école on se rend compte des différences, il y a des comparaisons qui se font, la question de la langue et celle des conditions de vie comptent beaucoup. Ce sont des choses qui marquent une enfance.

Est-ce que vous portez la mémoire de votre passé ?

Le passé soulève des questions politiques, sur la clandestinité ou sur le danger de se rendre en Espagne du temps où Franco était encore vivant. Quand ma mère est retournée à Madrid après dix-sept ans d’exil, je me souviens très bien de cette atmosphère paradoxale entre le sentiment de joie des retrouvailles et celui de la douleur de la séparation sans aucun rapport avec sa propre famille. Je ne porte pas une mémoire, je suis construite par elle. Cela fait partie de ma façon d’appréhender les choses, de voir les visages ou les corps.

De quelle manière la danse a-t-elle pris place dans votre vie ?

J’ai commencé la danse très jeune, un peu par hasard, au Conservatoire de Toulouse, puis je suis partie à Paris pour prendre des cours. Mes parents étaient très attentifs, et bien qu’ayant peu de moyens, ils ont facilité les choses pour que ma vocation puisse s’épanouir. J’ai ensuite eu un contrat à Strasbourg, ce qui m’a permis de gagner ma vie en faisant ce que j’aimais. Je découvrais le monde dans des années où l’ambiance était particulière, où beaucoup de choses étaient remises en question. Mon rapport à l’art et au corps a pris un tournant à cette période, notamment au travers du théâtre qui s’est émancipé plus tôt. La danse était encore engluée dans les ballets institutionnels ; il n’y avait pas beaucoup de chorégraphes, quand on était danseur, il fallait être un bon petit soldat.

Je me suis également formée à l’École Mudra, elle a été fondatrice pour moi. Être interprète, ce n’est pas seulement exécuter des formes, c’est les inventer aussi. Les enseignants m’ont transmis la capacité à inventer, imaginer et à mener ma vie. À l’époque, je n’avais jamais pensé à devenir chorégraphe, faire des pièces est venu à ce moment-là. Quoi que l’on fasse, il y a toujours une marge de liberté à gagner soi-même, dans les choix que l’on fait, avec qui ou sur quoi l’on travaille. C’est une sorte d’émancipation.

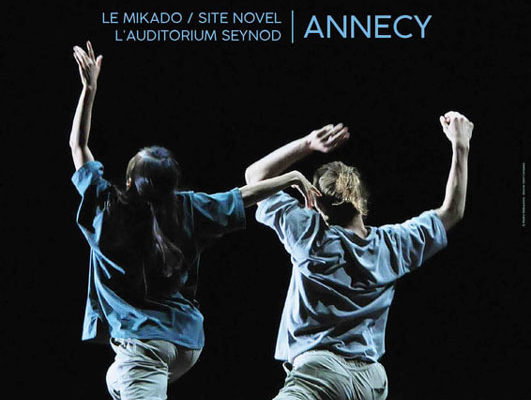

BiT par Maguy Marin © Hervé Deroo, Studio Large.

Quelles sont les personnes avec qui vous aviez envie de travailler ?

Je voulais que ma vie soit teintée de plein de choses. Quand je suis partie de la compagnie de Maurice Béjart, j’avais envie de travailler avec Peter Brook ou Caroline Carlson, mais la vie en a décidé autrement. Avec quelques amis, nous avons fondé une compagnie. Le fait de créer son propre groupe, de travailler sur son propre univers, de ne pas intégrer quelque chose qui existait, était très important.

Cet esprit collectif et familial vous a-t-il toujours suivi ?

Le mot familial me fait toujours un peu peur car il peut refléter le meilleur comme le pire. Il s’agit plutôt de solidarité et de coopération entre les personnes. Travailler collectivement est très compliqué, on est toujours en train de chercher cet engouement et quelquefois on est déçu car cela ne fonctionne pas d’une façon harmonieuse. Le collectif et le commun reflètent le conflit dans le bon sens du terme. C’est une constante dans ma façon de travailler, quelque chose qui me tient à cœur, dont j’ai besoin. Ce n’est pas de la générosité mais une nécessité.

Comment les interprètes participent-ils aux créations ?

Je n’ai pas un rapport qui serait celui d’une chorégraphe avec des interprètes, car nous travaillons ensemble depuis très longtemps. Cela ne se met pas en place du jour au lendemain, je n’accorde pas ma confiance très rapidement ; il y a parfois des échecs et d’autres fois des rencontres incroyables. Je travaille souvent seule en amont, j’essaye d’élaborer l’endroit de la recherche, puis j’amène tout ce que j’ai pu collecter et je le partage avec les danseurs. Par les propositions des uns et des autres, il y a une période où l’on va petit à petit dans un endroit, où des directions émergent. Au bout de quelques mois, l’écriture devient nécessaire et c’est à ce moment-là que je commence à composer.

Quels sont vos projets ?

Mon seul projet est de travailler avec ces interprètes, je n’ai pas l’idée de la pièce avant. J’ai juste le souci d’un être humain, qui vit à tel moment dans un contexte. J’essaye d’identifier ce qui me tient à cœur, mais pas à moi seule, et qui mérite la peine de se pencher dessus. Le projet prend corps en se faisant.

J’ai pu travailler sur des choses fondatrices mais qui n’apparaissent pas dans les pièces. Je suis passée d’interprète à chorégraphe naturellement mais je travaille comme une interprète. J’ai besoin de passer par le travail du jeu, du mouvement et de la voix pour comprendre ce que l’on est en train de faire. À un moment donné, je me retire pour travailler comme auteure. Je n’ai jamais regretté de ne pas être sur le plateau, j’aime le travail en studio. Ce qui me plait se situe dans le travail de répétitions, de recherche et de mise en œuvre d’une pièce. À partir du moment où le travail est abouti, il ne m’appartient plus. Je n’ai aucun attachement aux pièces.

May B par Maguy Marin © Hervé Grappe.

Est-ce que May B demeure comme une pièce emblématique ?

La pièce de May B est attachante car elle permet aujourd’hui encore de faire travailler des jeunes et de nouveaux danseurs. Chaque pièce a une spécificité de recherche. Parfois, retravailler des pièces me permet de mettre à jour des techniques que l’on a exercées et de pouvoir les redistribuer dans les pièces à venir. Il y a de la continuité dans le travail, c’est aussi pour cela que j’aime concevoir avec les mêmes personnes. À force, il y a des acquis qui nous permettent d’aller plus loin. Un danseur est empreint d’une volonté de persuasion, de reconnaissance, de maîtrise. Petit à petit, on arrive à se débarrasser du superflu. L’interprète, l’auteur et le chorégraphe, donc la signature, s’effacent de plus en plus, au profit de ce que l’on est en train de vouloir écrire. Il faut arriver à créer un espace au milieu de toutes ces choses innombrables qui nous traversent la tête et le corps pour atteindre un endroit d’anonymat. Alors, le corps de l’interprète et celui de l’auteur ne sont plus la question. On a besoin d’acquérir et d’apprendre. Le travail qui vient ensuite est de désapprendre tout ce que l’on a appris pour rendre le spectacle vivant. C’est laisser la place à ce qui est écrit.

De quelle manière le contexte actuel impacte-t-il vos créations ?

La situation sociale, économique et politique impacte mon travail, mais ce n’est pas tel ou tel évènement qui va me faire travailler sur l’actualité. Il y a un ressenti général des uns et des autres en fonction des situations qui influence toute la recherche ; des questions qui donnent l’occasion de propositions de mises en forme sur le plateau.

Quelles sont les réponses que peut apporter la danse ?

Les réponses données par le corps et la danse peuvent paraître plus immédiates que celles données par le théâtre. Il y a une sorte d’alchimie. Certaines pièces peuvent être portées ou écrites par un évènement fort, douloureux ou joyeux. Mais il y a aussi un grand travail intellectuel pour ne pas être sur un évènement mais sur un ensemble de choses qui s’inscrivent dans un contexte social et politique. La plupart de mes pièces sont des couches et des couches qui se mettent les unes sur les autres, que l’on presse et qui font une matière. Dans ces couches, il y a des choses qui persistent et d’autres qui s’enfoncent, c’est comme un tissage.

Quel regard portez-vous sur l’histoire contemporaine ?

La situation que l’on vit aujourd’hui est posée sur du temps passé, l’histoire est toujours présente. Durant le XXème siècle, il y a eu l’industrialisation, l’apparition de la classe ouvrière, les révolutions sociales, les acquis sociaux, la naissance des mouvements féministes ; le peuple a lutté pour un monde meilleur, une meilleure justice, de meilleures conditions de travail et de vie. Mais dans ce progrès, c’est le capitalisme et le néolibéralisme qui ont pris le pas. Les personnes sont rangées dans des catégories, sont des cibles pour le marché. Si l’on savait de quelle manière nous en sommes arrivés là, nous saurions peut-être réparer quelque chose.

Photographie à la Une, Maguy Marin © Hervé Deroo – Studio Largo.