Lire ces mots contredit totalement ce que te diront les prochaines pages. Ou alors, ce sont ces mots qui se contredisent eux-mêmes. Et pendant que nous nous posons ensemble la question, le bonheur nous regarde, ému.

Je ne suis pas mystique. Comme toi, mon corps m’importe avant tout, surtout lorsque je n’y pense pas. Je sens démangeaisons, brûlures, crampes et caresses du soleil caïd imposant l’été à l’automne ; la pellicule grasse de l’huile parfumée au creux de mon cou ; la légèreté des pas de danse subitement esquissés hier dans la nuit car je m’ennuyais. Pour que ces choses se produisent, il a bien fallu lancer la musique et qu’il y en ait une à lancer ; m’emparer du flacon d’huile en métal frappé et qu’il y ait eu un artisan pour le concevoir ainsi ; ouvrir les voilages dans le salon et que je les aie installés, effectivement, non sans mal ; me faire piquer par des moustiques et que la fenêtre fût ouverte trop grand. Tout cela, appelons-le « la Grande Loi de l’Intérieur et de l’Extérieur ». Une loi définissant, dans la juridiction de notre âme, un Soi (moi) et un Autre (l’artisan parfumeur ; le soleil ; l’insecte ; toi qui me lis), ainsi que l’espace-temps nécessaire pour que ce face-à-face fasse sens. Dans cette loi du monde de la matière, disons que ma peau est la clause maîtresse, la frontière entre ledit intérieur et ledit extérieur, inscrivant les contours de ma patrie sous-jacente dans la vastitude d’un noir bordel. Celui où, jusque-là, parmi les moustiques et l’huile, je dénichais toutes mes joies.

Chaque fois que je n’étais plus heureuse dans la vie – si facilement et si vite, je me jetais d’un mouvement naturel dans cette houle pour y traquer le nouvel objet de mon désir : un emploi plus intéressant ; une semaine de congés ; un ménage de printemps ; un nouvel amoureux ; un nouveau livre ; l’impatience de réussir une décennie cruciale pour mon jeune âge ; un chien. Oui, un chien. Un toutou qui ferait mon bonheur, avant qu’il ne découvre avec moi mes affres et que sa présence ne s’avère insuffisante. Je plongeais inlassablement pour être inlassablement béate. Reconnaissons que c’était, malgré son inefficacité criante, une stratégie louable ; initiée, comme tout élan visant à se sentir moins mal, par l’amour – la force qui maintient ensemble les atomes de cette revue dans tes mains. Car du côté de ma peau où je me situais alors, il n’y avait rien. Dans ma soi-disant patrie, personne.

« Je » n’était qu’un pronom ne pouvant faire sens que devant le peuple des « tu ». C’était une évidence, jusqu’à cet instant hier où, tandis que je me trémoussais, je compris : cet extérieur, ce grand large que nous rejoignons machinalement, éperdument motivés par le vide, n’est rien d’autre que le plus beau fruit du génie humain : un rêve collectif permanent. « Un grand rêve étrange », l’appelait Kerouac. Une magnifique création, aussi palpable que fausse. Mon ami, cet extérieur dont tu as fait ton bac à sable, dans lequel il te plaît d’envoyer l’enfant que tu es toujours se grimer pour rire, taquiner l’Autre et en tomber amoureux, cet extérieur qui est l’abreuvoir de ta félicité est ton âme. Tout ce que tu perçois, goûtes, renifles, caresses n’existe pas en-dehors de toi. Il en va de même pour ce que tu combats et pleures et pour ce qui te menace, t’attaque, t’accule. Même ton plus grand ennemi. Même un une avalanche. Même un mauvais whisky. Regarde-moi : tu es un arbre immense, unique en sa demeure. Un arbre de toute éternité, infiniment vertical. Il serait normal qu’en lisant ces mots tu me penses définitivement perchée – je suis en train de te sourire. Sais-tu pourquoi je ne suis pas mystique ? Parce que mon chemin jusqu’à cette illumination n’a rien été qu’une scrupuleuse exploration, mue par le scepticisme et la puissance de l’algèbre.

Durant des décennies, nous avons tout bien fait comme ils nous avaient dit : sortir de la maison, aller à la conquête, subir, construire, perdre, gagner, faire et avoir. Nous marchions derrière une carotte métamorphe capable de ressembler à toutes les joies. Nous ne savions pas que le bonheur n’était pas un but, mais notre nature. La tempérance, l’ataraxie préconisées par nos vieux sages pour nous donner de meilleures chances de l’atteindre ; le discernement ; la parcimonie ; la transmutation des valeurs… Attendrissantes tentatives de tout petits hommes mus par leur bonne volonté de comprendre, et chéris en mon cœur de petite femme d’aujourd’hui. À quoi ressemblait le monde lorsque tu étais amoureux ? Quelles étaient ses teintes, son ambiance, son aspect, sa texture ? N’était-il pas magnifique, et toi aux nues devant la perfection de toutes ses parts, aspérités comprises ? Le fait est que, amoureux, tu redevenais après un temps de fol oubli la joie sans formes que tu es, car tel est le pouvoir de l’amour – cette force qui invente la rencontre de deux êtres ne croyant qu’au hasard.

Si nous avons oublié notre nature, c’était par nécessité. Nous devions pouvoir faire l’expérience de la maison à construire, du livre à finir comme de la voracité de l’ennemi. Du périple et de la satisfaction, de la défaite et de la résurrection, de l’abattement et du regain de courage. Nous sommes venus équipés pour cela : un corps vertébré et articulé, conçu pour chacun de ces gestes. Nous ne pouvions pas nous contenter d’être. Ceci est la tâche du chien. Il nous fallait bouger. Ainsi nous avons créé un « dehors », un « là-bas » que nous avons ensuite peuplé de choses dites « Merveilles », avant de nous engager, coûte que coûte, à les atteindre. Nous nous sommes fait petites bêtes essayant et n’arrivant pas souvent, échouant et pleurant de n’y pouvoir rien. Nous avons oublié que chacun de nos atomes contenait le ciel. Si je suis perchée, mon ami, c’est d’avoir tout ce temps fait l’ânesse. De n’avoir pas vu – voulu voir ? – que tout ce que je cherchais, chassais, affamée, était là, juste là, en moi. Je ne te parle pas de mon corps, mais de moi qui contiens mon corps.

Écoute : va au bout de ce paragraphe puis ferme les yeux. Contacte tout au fond, là, juste là, la joie que tu étais avant qu’ils ne t’éduquent et t’abîment. Elle te semblera peut-être lointaine, voire insondable, pourtant elle ne réside nulle part ailleurs, cette joie qui n’est pas ton bien-être, même le plus pur, mais ta permanence. Parce que tu existais avant l’espace et le temps, recrute chacune de tes fibres dans ce grand retour aux sources. Ne sois pas impatient.

Cela pourra te demander, je sais, un peu de temps et de l’amour – cette force qui te fait m’entendre comme si j’étais là. Mais tiens bon. Quand ce sera fait rouvre les yeux. Vois comme ce qui t’entoure n’est plus qu’un reflet de ta présence et prend la couleur de tes iris. Désormais, plus rien ne t’arrivera à tel endroit ou à tel moment car tu es l’arrivée. Plus rien ne sera à découvrir, car tu es la découverte. Regarde notre robuste conjugaison française s’effondrer devant cette joie qui ne peut être qu’au présent. Je ne te demande pas de me croire, mon ami, ni de faire quoi que ce soit. Non, surtout ne fais rien. Cesse de gigoter. Laisse faire. Laisse s’élever et s’ancrer comme cela sait se faire. Je sais que ce n’est pas simple. Et si jamais des parts de ton être désirent encore, timorées, que cela demeure enfoui en toi, reste doux, comme je le suis en ce moment. Souviens-toi qu’il nous est impossible d’échapper au rappel de la joie, car l’échappement en fait partie.

À Thomas.

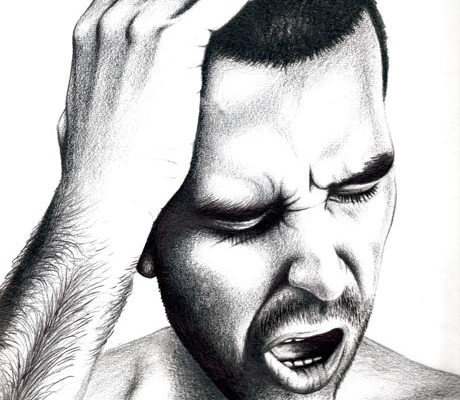

Photographie à la Une © Marc Le Mené, Chambre mentale.