ce peintre de l’attente.

Une remontée dans le temps à travers cinq toiles du maître américain.

People in the Sun, 1960.

Un champ de blé s’étend aux contreforts de sombres monts vallonnés sous un ciel cotonneux aux allures de mirage. Paysage du Midwest à la réalité fugitive ou décor de carton pâte ?

Les personnages, languissant paisiblement sur leurs sièges soigneusement alignés, offrent dans la même direction leurs faces aux rayons obliques de l’astre. Soleil que l’on ne distingue pas mais qui se laisse deviner par la communauté des regards et le savant jeu d’ombres et de clairs. Paisibles, ces aristocrates en villégiature profitent, un brin rigides – conventions obligent – de cet interlude de calme sérénité. L’écrasement lumineux immobilise cette quiétude partagée et seul son lent déclin signera le terme de ce bain de clarté. Une de ces saisons au soleil, de ces souvenirs saturés d’éclats lucides, que célèbreront les Mamas et Papas :

« We had joy we had fun we had seasons in the sun / But the hills that we climbed were just seasons out of time… ».

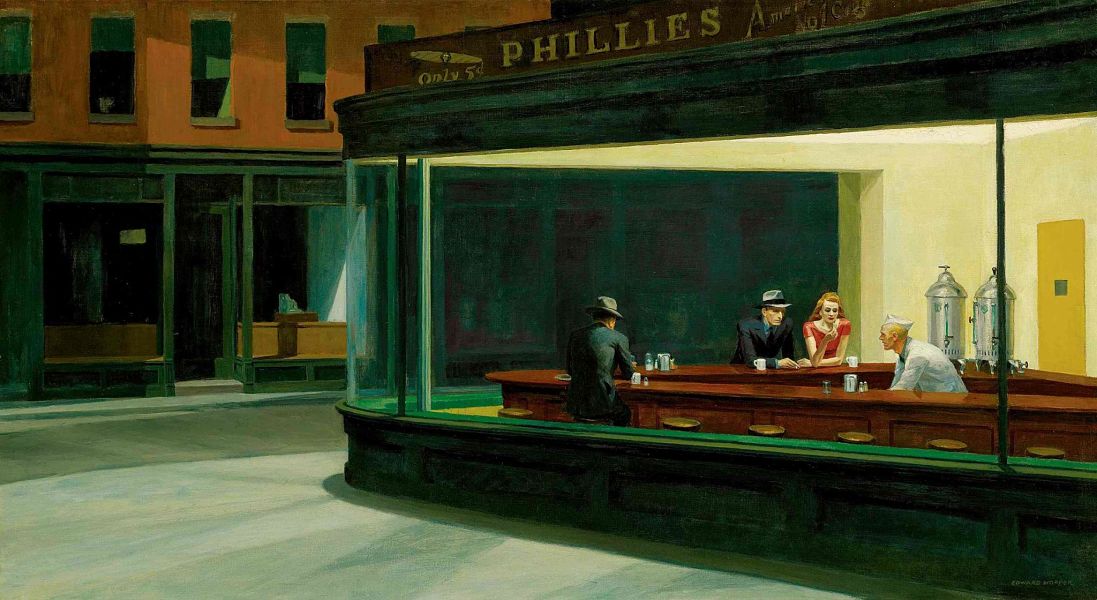

Nighthawks, 1942.

Vide la rue, vide le trottoir, vides les devantures. Et ce café : chez Phillies. Quelle heure peut-il être ? Par les vitres ouvertes sur une nuit arrêtée on distingue le comptoir. Les mains dans la vaisselle, le garçon attend la commande. Viendra-t-elle de ce couple élégant, affaissé, les coudes campés sur le zinc, dont les regards ne se croisent pas, étrangers l’un à l’autre dans un silence qui s’éternise. Viendra-t-elle de cette silhouette d’un homme de dos, au feutre cendré et au complet sombre, parcourant d’un œil distrait les nouvelles de la journée écoulée, assis sur l’un des strapontins de cette rangée rectiligne qui se prolonge hors-champ, vers l’arrière-salle, vers une autre présence ? Solitude volontaire parachevant une dure journée de labeur ? Rendez-vous manqué ? Une ombre aux formes féminines se découpera-t-elle bientôt sur le large pavé, poussera-t-elle la porte, brisant le mutisme de l’instant, et cette collective solitude ?

« There’s a blur drizzle down the plateglass / as a neon swizzle stick stirrin up the sultry night air / and a yellow biscuit of a buttery cue ball moon / rollin’ maverick across an obsidian sky / as / the busses go groanin’ and wheezin’, / down on the corner I’m freezin’ ; / on a restless boulevard at a midnight road… » fredonne l’homme à la voix graveleuse dont le nom est Attente.

solitude volontaire

Et les réverbères déclinent, les ombres s’allongent, bientôt les figurants quitteront l’îlot de silence et chacun, traversant la nuit vers un autre jour, ira rejoindre l’appartement, et sa propre lassitude.

Hotel Room, 1941.

Une femme. Une femme au dos baigné de la lumière du dehors, comme dans ces intérieurs du maître de Delft, s’oublie dans la lecture d’un roman dont le titre et le sujet – vacuité des pages oblige – restera anonyme. Assise sur un lit jamais défait, elle patiente en petite tenue – sous-vêtements

un de ces instants d’intimité

ou maillot de bain ? La promiscuité du mobilier sommaire accroît une sensation d’enfermement ; seule la clarté, horizontale, indique une ouverture. Sur le fauteuil olive, un châle ou une serviette, en équilibre sur le coin de l’armoire, un chapeau sombre – le même que la silhouette du compartiment C – au sol, des talons distraitement abandonnés…

La femme profite d’un de ces instants d’intimité où le tumulte du dehors s’estompe devant une solitude qui nous rend enfin à nous-mêmes, parfois mélancoliques. Moment d’attente qu’un rien – nuages voilant les rayons, service d’étage, bourdonnement d’insecte – ne viendrait troubler, réduisant à néant cette fugitive apparition. La femme lèverait les yeux, reviendrait à elle-même, peut-être nous apercevrait-elle, brisant à jamais l’intermède ? Comme le chapeau nonchalant, l’instant est en équilibre, le temps, suspendu. Les deux valises – l’une serait-elle celle d’un homme – sont fermées, prêtes à un nouveau départ, vers la chambre identique d’un identique motel.

Compartment C, Car 293, 1938.

Train entre nuit et jour. Par la fenêtre, le paysage d’un soleil couchant semble défiler. Peut-être n’est-ce qu’une image ? Réalité concrète, décor peint, rêve éveillé ou souvenir déliquescent, le saura-t-on jamais ? On discerne malgré le store baissé de moitié une vue mi-rivière mi-forêt, évanescente par la vitesse d’un train déchirant les grands espaces.

A l’intérieur de ce compartiment C de la voiture 293, une femme, seule, nappée de noir, à l’exception du bas de ses jambes et des touches auburn de ses boucles, feuillette, absorbée, le numéro du jour du New Yorker. Les bords de son chapeau et ses paupières baissées nous défendent à jamais de croiser son regard ; à jamais nous resterons étrangers à la scène, prisonniers du hors-champ, et pourtant voyeurs. Cernée du vert d’une palette souffreteuse – jade fétiche d’un enfant prodigue du plat pays – la jeune femme semble figée, statufiée à côté de ce grisant défilement du dehors. Instant volé photographique qui forcément interroge : Qui est-elle ? Qui rejoint-elle ? Qui lui fait face ? Personne ? Aime-t-elle ? Est-elle aimée ?…

et pourtant

L’hiératisme de cette silhouette aux yeux baissés appelle impérieusement une mise en récit…

A moins que ce ne soit la belle Eve Kendall dans l’attente de Thornill-Kaplan préfigurant vingt-et-un ans plus tôt une scène d’Hitchcock pleine de volupté ?

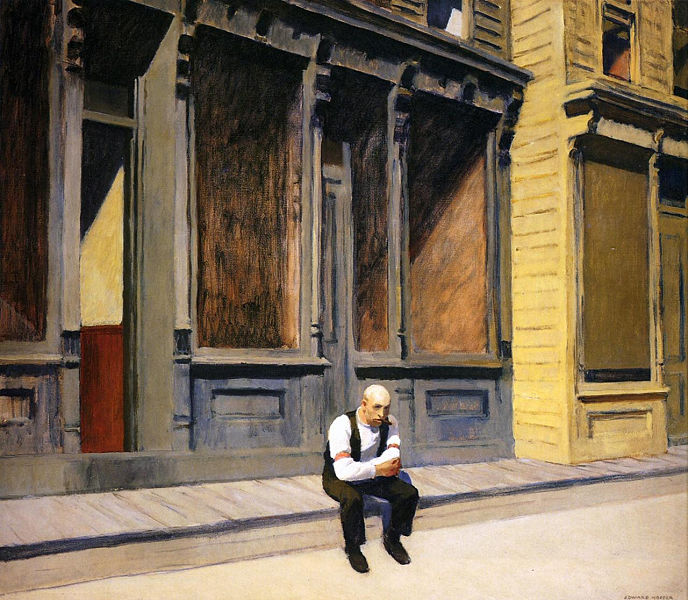

Sunday, 1926.

Encore quelques dimanches de plus et c’est le grand krach qui déboule avec fracas. En sent-on déjà les prémisses dans ce dimanche matin ensoleillé ? Rien n’est moins sûr. Et pourtant… Vitrines vides sans reflets, comme cette rue déserte où l’absence se fait sentir. Aucune déambulation, pas un flâneur qui ne viendrait se pavoiser devant ces portes restées closes… et pour y voir quoi ? Tout n’est que vacuité, silence – Sound of silence – la poussière perle déjà sur les surfaces effacées de ces façades obsolètes. La seule présence de la toile demeure cet homme prostré, enraciné sur cette perspective horizontale qui court vers le néant – ou vers une monotone enfilade de façades que l’on imagine toutes semblables, désespérantes d’uniformité, vertigineuses de vide. Le cadrage centré sur cette silhouette aux contours incertains, tant la banalité la guette, isole la figure et creuse le malaise. Un homme donc, en habits du dimanche – fatalement – la veste oubliée quelque part peut-être sous la chaleur écrasante, fume, placide, un cigare. Pause méritée dans cette frénétique suite de semaines qui esquissent au loin ce mirage fantasmé d’un rêve, américain ?

l’absence se fait sentir

Temps suspendu, instant prélevé dans un film qui tourne en boucle ? Moment d’évasion, quand seules les savoureuses volutes du cigare parent de sens la routine? Instant privilégié après le sermon dominical avant de rejoindre le brouhaha du foyer, la cacophonie communautaire ? Les jours se suivent, mais pas ce dimanche, et l’invisible fumée décante de ce temps qui prend son temps