Cafédomancie.

« Tenez-vous droite ; les cheveux en arrière ; regardez l’objectif ; ne souriez pas ». Une femme, en plan rapproché regarde fixement la caméra tandis qu’une voix hors champ lui donne ces brèves et précises indications sur sa posture. Un flash.

Puis, le film Şimdiki Zaman (Present Tense) commence, nous entrons sans autre discours dans un bout de la vie de cette femme. Mina. Le film nous plonge dans une ambiance douce. Mais la douceur n’est pas la tendresse, et le propos ne dissimule pas une certaine aigreur qui pointe nos sociétés, dans lesquels il est si facile de se perdre, en tant qu’individu parmi les autres, les millions. La caméra se perd elle aussi, dans les visages, les personnages qu’elle centre. Elle se plait à les voir, à les décortiquer, en fait de véritables autopsies d’humeur. La photographie est soignée, les couleurs assez fades, l’ensemble vaporeux. La bande originale se fait discrète, elle aussi. De même que le propos, plutôt simple : un constat de notre société, où chacun vit de ses joies et de ses peines. Au spectateur d’y déceler la critique, s’il ne préfère pas voir la fable de personnes tellement ordinaires, vrais. Ce film n’est pas une folle histoire, mais plutôt le témoin d’un temps présent et ainsi figé. Present Tense, c’est un moment, une parenthèse un peu floue, dans la vie d’une jeune femme stambouliote, Mina. C’est avec elle que se tisse le film. Elle qui se perd dans ce monde flottant, hors du temps, sans travail, sans ami apparent, coupée de sa famille, logée dans un appartement qui ne tardera pas à l’expulser – fait qu’elle reniera juqu’à la fin. Mina parait justement vivre dans le déni du moment présent, qu’elle parcourt de manière si légère qu’elle en devient fantomatique. Elle traverse plus qu’elle ne parait vivre. Elle attend, un avenir, aussi lointain que fantasmé, où elle pourra aller en Amérique.

Puis, son regard tombe, au coin d’une rue, sur un bout de papier éméché par le vent ; un café recherche une liseuse d’avenir. L’annonce, remarquée par hasard, marquera un tournant dans le quotidien d’alors de cette femme, et donc au sein du film. Nous allons suivre ses lectures du marc de café, la fabrique des relations qui se tissent, en arrière plan, entre les personnages secondaires. Le présent file dans le fond d’une petite tasse à café où l’avenir s’appréhende de manière trouble, si peu lisible.

Le marc de café est ce qu’il reste après un café turc, dont on renverse la tasse sur la coupole. On attend, et on lit. Le film procède de la même manière ; nous ne connaissons pas le passé de cette femme, resté comme le café, dans la coupole ; nous en lisons un moment présent, quelques résidus, et un bout d’avenir. Des macrophotographies de ce marc de café sur le rebord de tasse apparaissent à de nombreuses reprises du long-métrage, liant les images entre elles, créant une temporalité entrecoupée par cette dentelle de café, fixe et fixant le film. Les gros plans ne s’intéressent pas seulement au café ; il y a des regards, notamment celui bordé de khôl noir, de la voyante de la maison, devenant l’amie de Mina. Une amitié virevoltante, parfois déchirée et dont le présent n’est pas des plus radieux. On sait peu de choses. La perdition, plus que le café, rapprochera ces deux femmes, rassemblées dans ce grand et froid appartement, qu’elles squattent le temps de promesses meilleures, et d’une évacuation dont la réalité se rapproche à petits pas.

À petits pas : c’est ainsi que Mina avance vers son projet d’Amérique, en trouvant ce travail au café, en échangeant de fines liasses de Turkish lyras en dollars. La concrétisation parait prendre forme, lors d’un détour dans un salon d’informations sur des cours d’anglais aux Etats Unis ; pourtant c’est encore trop cher, et donc, toujours trop loin. Ce projet, elle le cache, avec ses humeurs, ses dollars et ses cartes postales, dans une sobre boîte de bois, en guise de coffre-fort, en guise d’espoir. Tout cela est très lent, et on a peine à croire pendant le film que la protagoniste atteindra son rêve avant la fin du long-métrage. C’est que lui aussi prend son temps, il lit avec Mina les avenirs des clientes du café, regarde avec elle le jeune patron à son bureau de fortune. Le film aime les silences, et ne presse surtout pas les moments, comme le vent dans les cheveux de Mina lors d’une traversée du Bosphore, l’impression des papiers par une vieille imprimante, et surtout, les regards plein d’espoir de ces femmes qui veulent entendre un avenir radieux. La musique, douce, à peine perceptible, donne plutôt le la aux bruits d’ambiance (tasses de café, bruissements d’une veste en cuir). Les images passent de l’une à l’autre par des fondus enchaînés, d’un flou à un autre. Il s’agit d’un véritable pied de nez à la société de l’accélération, au monde urbain où tout doit aller vite, au business des écrans. Ce monde que l’on connait, le film le nie, et pourtant à aucun moment nous avons l’impression d’être dans une époque autre que la nôtre. Car c’est ce velours dans lequel on avance de manière incertaine, qui met en valeur l’humanité de ce que la caméra perçoit.

Cette humanité, c’est celle des femmes, omniprésentes dans ce film. Les hommes sont bien secondaires dans la vie de ces liseuses d’avenir, de leurs clientes, de leurs liens éphémères. Les hommes sont perçus par le biais du regard des femmes : par quelques pleurs, à travers un sourire (selon qu’il s’agisse d’un mari trompeur ou d’un cœur à prendre). Le seul homme du film véritablement, c’est le patron du café, qui au-delà de sa confiance affichée en soi, parait tout aussi perdu et en marge. Il cache des choses, parait ne savoir que faire ; nous n’en saurons pas plus. Il regarde, et s’attache par le regard à ses femmes qui se suivent.

Femmes, hommes, peu importe : la solidarité noue ces âmes qui débutent de manière pourtant solitaire ce quotidien incertain. C’est que ces âmes sont nombreuses, dans une métropole comme Istanbul, dont on voit l’immensité par-dessus les toits – seul moment du film qui rend compte de son univers urbain. Exit la foule et la panique, le zoom est mis sur des anti-héros, des personnes comme tout le monde, dont l’histoire n’a rien d’exceptionnelle. C’est ce qui fait la beauté du film : aucune extravagance, peu de changement de la trame narrative. Tandis qu’on pense à un avenir qui ne vient pas, des relations surgissent imperceptiblement de ce moment présent et infini. Le film joue comme un miroir de la vie. La caméra est avec Mina, elle aurait pu être ailleurs. C’est comme prendre une personne au hasard de la ville, et décider de faire un bout de chemin avec elle. Est-ce cela l’individualisme dont on entend des échos comme un mal de notre société actuelle ? L’importance de l’individu, c’est aussi l’importance d’autrui. La solitude n’est jamais complète, et c’est une vision qui s’avère finalement plutôt optimiste sur cette société actuelle. Nous sommes tous dans le même sac : des individualités au sein d’une pluralité qui vit et survit à un espace spatio-temporel lourd de sa routine. Jusqu’à ce que la routine s’arrête, et se transforme, sans autre détour, sans autre préparation, en un roulement changeant du temps présent.

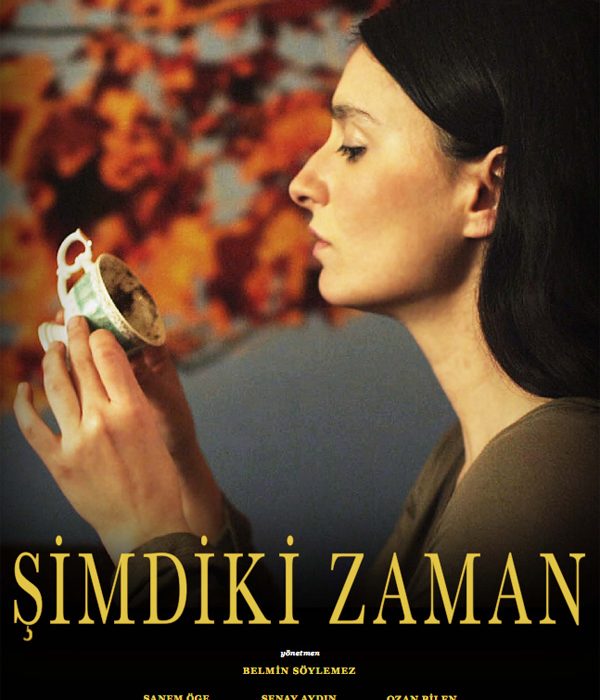

Image à la Une : Affiche du film Şimdiki Zaman (Present Tense) de Belmin Söylemez (2012).