Les syndicats c’est la mort de la révolution…

Léo Ferré.

Tu n’as rien appris

Rien que tu ne saches déjà.

Du vide pour faire scandale

De la polémique pour diviser

De la guerre pour guerroyer

Au théâtre des militants

Et des petits tyrans

Des rhéteurs et des scandeurs de slogans

Tu rigoles

« Est-ce que chez les grands c’est si drôle ? »

Ces discours qu’on avale

Comme le foutre d’une idole délavée

Le pour et le contre d’une votation à main levée

Impératifs automatiques

Herbe folle des campagnes électorales

Imperceptible mélange explosif

De dogmatismes médiatisés.

Éloge de la rupture (2007).

C’est toujours l’histoire qui répond, et les réponses se disposent dans le temps long de son émergence, à rebours de nos convictions ou de nos croyances, et s’imposent avec une confondante clarté aux heures des surgissements incontrôlés.

Avec le recul, je me dis que, si les professionnels de l’organisation contestataire, qui parasitaient la lecture des rapports sociaux et participaient de leur verrouillage depuis plus d’un siècle, sont dépassés sur leur droite par les mouvements désorganisés de la contestation populaire actuelle, c’est que le militantisme de gauche et d’extrême-gauche est mort voilà déjà dix ans.

Nous étions en 2009.

Encore jeune étudiant de philosophie à l’Université de Grenoble, je me cherchais une voie, dans les marges de la culture, de la révolte autorisée.

Cette année-là, l’Université française s’était embrasée en réaction au projet de loi LRU, dit d’autonomie des universités (pour des raisons de « compétitivité » : la mise en concurrence des universités représente une étape décisive dans le procès néo-libéral de privatisation des secteurs de l’éducation, qui en disait déjà long sur les mutations sociales en cours).

L’Université était donc « occupée », les étudiants étaient « en lutte » et sollicitaient de nouveau l’imaginaire de 68, des grandes manifestations, afin de colorer leur propre déshérence. Fait marquant, les enseignants-chercheurs, cette fois-ci – qui craignaient sans doute plus pour leur statut qu’ils ne luttaient pour l’émancipation humaine – avaient prit sur eux de torpiller la tête des cortèges et de tenir le crachoir dans les Assemblées Générales (AG).

Dans les coulisses, les plus lucides parmi les animateurs de ce carnaval désolant avaient conscience que « si nous plions cette fois, nous n’aurons plus d’occasion avant longtemps, ce sera peut-être la dernière fois ». Ce dont ils avaient moins conscience, c’est qu’ils avaient déjà baissé leurs pantalons avant même que le rapport de force ne fût engagé.

Mais j’étais encore soucieux de ne pas manquer l’un de ces endroits de l’histoire où le temps basculerait et, nourrissant l’espoir précaire que la présence des professeurs donnerait au mouvement un peu du sérieux, de l’épaisseur qui avaient toujours manqués aux mascarades de contestations gauchistes, je me mêlais à aux cortèges qui s’en allaient parader à travers les rues de la ville, je participais également quelques unes ces fameuses Assemblés Générales où l’organisation de la révolution en cours était votée à main levée, et où il m’arriva même de prendre la parole, comme dans cet amphithéâtre où j’avais écris en gros sur le tableau noir, juste avant mon intervention :

NOUS SOMMES L’INTELLIGENCE INSURRECTIONNELLE.

Je voulais expliquer quelque chose de très simple.

Nos discussions et nos débats étaient bien sympathiques, mais ces universitaires (dont certains, il est vrai, ne connaissent que la partie gauche de leur cerveau) n’avaient pas conscience du fossé idéologique qui les séparait de ce que l’on appelle vulgairement « le petit peuple », auquel ils étaient systématiquement opposés et auprès duquel nous ne passions pas pour des défenseurs de l’égalité sociale, encore moins pour des révolutionnaires, mais pour une caste de privilégiés qui pleuraient parce qu’un gouvernement courageux (c’était au temps de l’administration Sarkozy) avait l’audace d’écorner leurs privilèges.

Et l’organisation de l’information par le système politico-médiatique et financier, en étroite collaboration avec les organisations syndicales, n’avait d’autre fonction objective que de maintenir cette opposition ; opposition qui ne pouvait être désamorcée qu’en contournant, voire en brisant les dispositifs de luttes sociales spectaculaires qui sont depuis longtemps sous le contrôle de la police et des services de renseignement, et qui consistent essentiellement « à faire défiler des pauvres devant des pauvres », à maintenir la division du peuple en lui-même.

« Il faut que le verbe fasse l’amour dans la tête des populations », disait Léo Ferré. Comment faire descendre l’Université dans la rue, là où circule le peuple des travailleurs ; comment investir les espaces publics où se délassent les consommateurs ; à travers quels dispositifs pourrions-nous provoquer la rencontre et le dialogue avec le peuple, sans reconduire les oppositions qui jusqu’ici nous ont maintenus comme étrangers les uns aux autres : il y avait là une expérience immense à mener, où tout était à faire, à inventer, il y avait un véritable risque à tenter, un beau risque.

Bien sûr je ne m’étais pas exprimé aussi sereinement que je ne le fais aujourd’hui.

Mais il y eut ce personnage, qui devait être un professeur d’histoire et qui se prenait sans doute pour un meneur d’opinion, qui me rétorqua, sans autre forme de discussion, C’EST NOUS LE PEUPLE ! Il s’était adressé à la foule en parlant fort dans son micro, et ma modeste proposition fut balayée par un tonnerre d’applaudissements et de cris de militants convaincus visiblement limités.

Nous étions en plein spectacle.

Sombre imbécile ! Pensais-je. Si vous croyez que vous êtes « le peuple », c’est que vous n’avez rien compris aux enjeux de la lutte que vous prétendez mener. Il faudrait que vous sortiez un peu de l’école, que vous vous confrontiez au « principe de réalité » qui manque cruellement à votre connaissance ; que vous considériez enfin que c’est à l’intérieur même du système de domination que vous jouez votre lutte, pour la conservation de vos statuts et de vos privilèges, servant ainsi contre « le peuple » cette dictature des minorités (des lobbies) que l’on appelle le Communautarisme.

Vis-à-vis des « gens », en partant du postulat que leur inculture ne leur permet pas de se bien saisir des enjeux que vous avez déterminés comme étant déterminants pour le futur de la cité mondiale (vous dites de l’humanité), vous êtes comme ces petits blancs qui s’en viennent en bandes organisées dans les villages les plus pauvres d’Afrique, non plus pour piller, violer et réduire en esclavage comme on le faisait autrefois, « au temps béni des colonies » que nous chantait il n’y a encore pas si longtemps Michel Sardou, mais pour expliquer aux autochtones comment ils doivent désormais s’organiser, s’ils veulent résister ou s’adapter au rouleau compresseur des puissances industrielles de domination mondiale dont vous accompagnez sournoisement la progression. La main droite ne doit pas savoir ce que fait la gauche.

Mais nous savons depuis Platon que l’homme de bien, qui cherche avant tout la vérité dans le dialogue, ne peut pas lutter contre le démagogue qui sait surtout, lui, faire vibrer la foule à son gré, à ses faveurs.

Je me retirais sans lutter.

*

Le « mépris de classe » dont je parle n’est pas seulement le fait d’une classe dominante, mais bien une incompréhension réciproque, une distance culturelle, historiquement déterminée, que seule une organisation systémique des conditions de notre ignorance permet de maintenir comme infranchissable. C’est le sentiment partagé de ne pas appartenir au même monde, le choc de deux sphères, qui se confrontent en s’excluant mutuellement.

Mais l’organisation de la société en classes ou en castes, le système de sélection selon le principe de séparation concurrentielle induit par une certaine lecture de la lutte des classes (darwinisme social), la redoutable efficacité du régime de l’esclavage généralisé : cela n’interroge pas la plupart d’entre nous. « Comment veux-tu faire autrement ? Il en a toujours été ainsi, depuis que le monde est monde, il y a toujours eu des dominants et des dominés » – comme disait ma grand-mère. Cela n’est pas rigoureusement démontré, mais il est vrai que notre monde s’est construit comme ça. On peut le concéder. Et qu’on ne va pas s’en sortir juste en claquant des doigts.

De part et d’autre de la « pyramide », l’inégalité structurelle de l’ordre social, bien qu’elle soit en apparence contraire à l’Esprit de la République, est admise comme allant de soi. Et je ne vois pas vraiment que l’on veuille en changer. Mais ces mouvements qui débordent les catégories, ces rassemblements qui transcendent, dans un élan vital, tous les clivages autorisés, sont un signe réel de basculement. Car c’est dans ces espaces dérobés au commerce de nos temporalités asservies que se produisent de véritables rencontres humaines, spirituelles, érotiques, des explosions de jouissance vraie, comme dirait l’autre, de véritables libérations de la parole humaine des profondeurs et de la nuit des temps. Au cœur même des désolations de nos misères sociales et affectives, quand elles se font explosives.

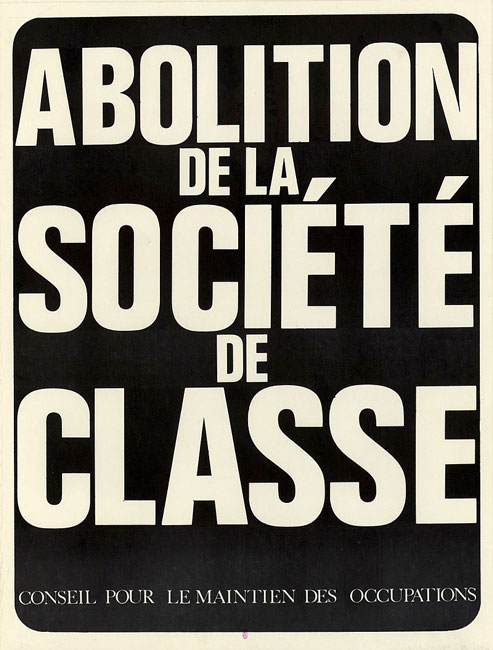

Image à la Une © Affiche de Mai 68, Gallica.