À trop vouloir penser le beau, il existe un risque : faire taire les sens qui d’eux-mêmes savent le déceler.

Athènes. Au pied du Parthénon. À droite, un groupe d’enfants en fauteuils roulants. À gauche, une nouvelle horde de retraités. Non loin, une poubelle, un projecteur. Quelques chats maigres guettent notre départ. Des obstacles qui ne me feront pas bouder mon plaisir : photographier l’une des merveilles du monde et c’est sans ces parasites peu photogéniques que je veux conserver le souvenir de ce périple tant attendu. Je patiente pour m’offrir un cliché à la hauteur de mes espérances. Et vous qu’auriez-vous fait ?

Juger, décréter, façonner le beau, c’est admettre qu’il est relatif. À en croire Kant, aussitôt que nous conceptualisons la beauté, nous en sortons. Penser et rechercher la beauté, c’est inexorablement tendre vers une approche subjective de la beauté. Place aux débats sur les goûts et les couleurs, la beauté devient support, vecteur de culture. Pour l’établir, il faut alors se confronter à tout un système de critères esthétiques plus ou moins dominants. C’est d’ailleurs ce rapport à la beauté qui permet à Kant d’étudier, dans ses Observations sur le sentiment du beau et du sublime, les grandes caractéristiques des jeunes nations d’Europe. Et de nous livrer une distinction fondamentale entre le beau — finalité très recherchée des Français sur les plans artistique, social et politique — et le sublime, qu’il prête comme une aspiration propre aux Italiens.

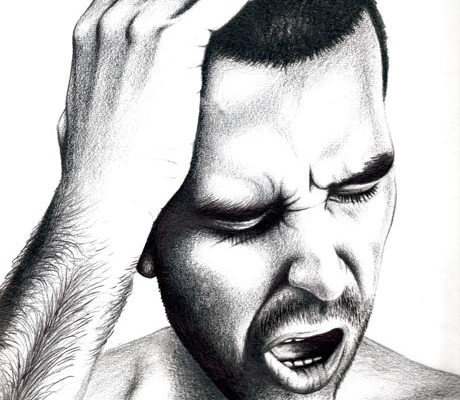

Les mythes fondateurs nous ont légué une conception dualiste de la beauté. Il suffit de parcourir le panthéon des religions polythéistes pour percevoir, comme le décrit Charles Alberti, cette tension entre horror et pudor. À l’image d’une Vénus double, mue entre une beauté naturelle — plus sexuelle, liée à la procréation, qui tend vers la cruauté — et une beauté céleste — plus transcendante. Ce rapport à la beauté, nous l’exerçons en permanence dans nos rapports à l’autre. Comme l’histoire du bronzage, celle du sport est affaire d’émancipation vis-à-vis de mœurs puritaines. Certes, la liberté du corps chèrement acquise a été compromise par de nouveaux impératifs catégoriques. S’ouvre le règne hygiéniste. Avant même que les codes sociaux nous conditionnent, notre cortex se charge d’émettre à la vue de l’autre un encodage de ses caractéristiques physiques. Nos instincts primaires nous font préférer l’absence de défaut. En clair, l’appréciation de la beauté à la première lecture de notre cerveau est affaire de simplicité. Pour ne pas dire d’évidence. De quoi renouer avec le principe kantien : la beauté — physionomique ou artistique — est universelle, et ne peut faire l’objet d’aucune conceptualisation. Sans quoi, nous tombons dans le registre du sublime.

Ce culte du beau envers l’objet, le paysage et le corps, rend compte d’une quête immortelle : inscrire notre individualité dans un tout magnifié. Dans ce tumulte existentialiste, un moi bien aiguisé et déchiré, qui refuse ou perçoit peu d’intérêt de faire corps avec un tout. Ce n’est pas tant le droit au beau, que le devoir de beauté qui s’impose à nous. Car, face au temps qu’on ne maîtrise plus, la sensation d’être beau et/ou d’appartenir au beau monde, renvoie au sentiment de vivre l’unique, d’incarner la rareté. Comme une cure d’immortalité.

Par ce dépassement du concret, la sublimation nous distance du vrai pour nourrir nos idéaux. Sous le prisme du beau, le sublime offre à l’esprit davantage de refuge et de jouissance, et peut ainsi déchaîner bien des passions. « L’enthousiasme est frère de la souffrance ». Cet exercice commun du jugement relève aussi d’une responsabilité collective. En cela, cet ordre esthétique, fondement du sublime, est politique. Telle est la conviction d’Hannah Harendt. C’est précisément pour échapper au chant des sirènes que nous devons exercer notre capacité de discernement. Sans la maîtrise de nos émotions, sans l’exercice du libre arbitre, cette tension nous abandonne à la déraison et se fait mère des plus grands maux. Là où la raison doit triompher, devrions-nous alors nous priver de tout rapport à la beauté ? Faut-il préférer l’absence du beau pour renouer avec la vérité ? Impalpable et enchanteresse, la beauté a tout lieu de rester une expérience éphémère propre à soi, qui par le plaisir procuré nous incite à la partager. L’émerveillement pour chasser l’ordinaire. Et dès lors qu’on l’use pour l’opposer au laid, voire pour décréter l’indésirable, elle devient cruauté. « La beauté ne m’intéresse pas », déclarait Leni Riefenstahl.

Photographie © Alison McCauley.