un apprentissage culturel.

L’art n’est pas dans son essence cette sphère atemporelle isolée des aléas du monde qu’on a voulu nous décrire. Le penser, c’est prêcher, et reproduire ainsi une tradition bien précise, si ancrée en occident qu’elle informe la perception même des œuvres d’art…

On a tôt fait de se pâmer d’extase béate devant la beauté d’une œuvre d’art. Combien de dithyrambes se rendent l’écho dans l’espace muséal sanctifié ? En matière d’art, on ne se connaît pas d’excès, pas de niaiserie ; c’est trop souvent l’enthousiasme irréfléchi. On a tôt fait de rejouer Napoléon à Gizet : « Du haut de cette Vénus, des siècles vous contemplent », ou d’autres formules bien senties se disputant au bout du compte le prix de la banalité ; ainsi de l’éculé « l’art est la spécificité de l’homme » ou du classique « l’art est universel ».

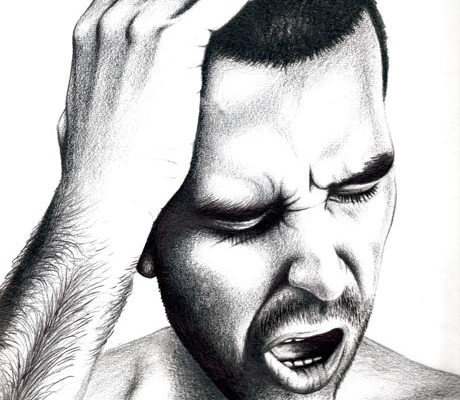

Quand la sacralité de l’art écrase le spectateur.

Ces mots pour eux-mêmes ne signifient rien, tout au plus sont-ils le moyen pour celui qui se confronte à l’art de justifier qu’il n’est pas en train de perdre son temps. Telles quelles, de pareilles formules sont autant d’empêchoirs à penser. Elles demeurent pourtant des pépites, non pour le sens qu’elles croient véhiculer mais pour celui qu’elles charrient inconsciemment. L’art impressionne ; il y a dans la belle œuvre quelque chose qui transcende l’existence du quidam venu récolter sa ration d’éternité. Le sujet d’une expérience esthétique entre dans un monde où il oublie sa propre durée, sa propre chair, il pénètre dans un ciel de contemplations quiètes. L’art étonne, écrase et s’impose. Ici se rencontre la signification cachée de nos éloges. Ils ne définissent pas l’art mais décrivent le rapport établi entre le sujet et l’œuvre, qui, du point de vue de la temporalité, est un rapport de soumission entre la durée insignifiante du premier et celle atemporelle de la seconde. L’homme dans son expérience esthétique se confronte à un temps essentiellement autre, investi d’une dignité plus élevée. Ainsi exprimons-nous une certaine perception de l’œuvre. S’il en va ainsi, si par l’art le sujet perçoit bien une certaine temporalité écrasante avec laquelle il est mis en rapport, cela ne signifie pourtant pas que l’œuvre d’art contient intrinsèquement les propriétés qui imposent ce type de confrontation. En clair, il se pourrait bien que notre expérience esthétique dans sa pureté soit construite d’une manière tout à fait dissimulée.

La faute aux anciens !

L’idée que notre perception, qui semble d’abord vierge de tout métadiscours, soit a priori construite demande à être éclaircie. Il est pourtant évident que jamais le sujet de l’expérience esthétique ne vient à l’œuvre comme une tablette de cire qui attendrait que l’art la marque de son empreinte. Tout un ensemble de discours cachés, de structures intériorisées et de préjugés assimilés informe le rapport à l’œuvre ; autrement dit, une certaine vision de l’art précède son expérience. En tendant l’oreille plus sérieusement vers ces banalités grandiloquentes que chacun de nous s’est déjà surpris à murmurer, on peut donc identifier une certaine vision de l’art. Le sentiment de la confrontation à une quasi-éternité n’est pas une modalité universelle d’accès à l’art, mais le résultat d’une tradition bien précise, celle, romaine d’abord, reprise ensuite à la Renaissance et imbibée de néo-platonisme, qui consiste à placer l’art dans une sphère anhistorique. Les poètes romains – prenons Horace – sont hantés par le devenir de leurs écrits ; après cinq cents ans d’existence, la république s’affaiblit et vole en éclat. La pérennité d’une œuvre ne se confond plus avec la pérennité qu’instaurait la pax romana. La conscience des aléas de l’histoire impose aux auteurs d’adopter un nouveau modèle ; il ne s’agit plus d’amalgamer l’art avec l’éternité supposée de la Cité comme le faisait l’Énéide, il faut une matière plus

durable. Désormais, ce sont les anciens grecs qu’il convient d’imiter, c’est au même degré de perfection qu’il faut s’élever. Ainsi repère-t-on les premiers germes du fameux poncif de la discussion fictive entre les grands hommes, à partir du moment où l’œuvre est placée dans une sphère hermétique au changement, « plus durable que l’airain ». L’art prétend dès lors former un arrière-monde tout différent de l’état empirique. C’est ce même processus qui est à l’œuvre lors de la Renaissance et dont L’École d’Athènes, fameux tableau de Raphaël, est significatif. En Italie, une effervescence nouvelle se fait jour dans tous les domaines, les formes artistiques héritées du Moyen-âge ne correspondent plus aux aspirations du XVème siècle et un retour vers les antiques devient nécessaire ; relire leurs textes, redécouvrir leurs arts. Réalité historique ou mythe fondateur, de tels élans intellectuels deviennent des idéologies, et bientôt les structures assimilées d’un certain mode de pensée humaniste. Il existerait une société des grands hommes, un lieu hors de tout temps où Platon, Épicure, Averroès et d’autres tiennent conseil avec Raphaël lui-même – la vision de l’art qui préside l’expérience esthétique en occident est résumée par cette fresque.

L’art comme idéal.

Hegel, dans la première moitié du XIXème siècle, entend rendre cette histoire consciente. Pour le philosophe, l’Esprit – l’Absolu, Dieu – a pensé son autre, la nature, et l’histoire toute entière consiste en la réconciliation progressive de l’esprit avec lui-même. Or l’art est moyen pour l’idée de parvenir à cette auto-conscience, chaque œuvre réalise un peu plus la réconciliation au sens où le divin y reconnaît sa liberté originelle. L’art se découvre donc comme accès à une temporalité autre, divine. Hegel a au moins le mérite, dans ses cours d’esthétique, de nous offrir, sinon une compréhension de l’histoire de l’art, une explication des soubassements théoriques qui construisent celle-ci. En forçant quelque peu le trait, on comprend que cette confrontation vécue par le sujet de l’expérience esthétique avec une durée quasi-éternelle est le résultat d’un amalgame, d’abord théorique puis phénoménologique, c’est-à-dire assimilé comme perception, entre la matérialité de l’œuvre et son idéalité : la signification divine qu’elle miroite. C’est que « beauté et vérité sont en un sens identique », dans ce sens que le beau artistique est « reflet sensible de l’idée », le moyen pour elle de s’objectiver dans le monde. Emprunte de vision religieuse, cette théorisation de l’art ne reconnaît donc à l’œuvre que son caractère significatif ; elle est un médium vers un arrière-monde qui impose son propre mode de temporalité.

Du croire à l’avoir…

Cette définition de l’art, qui transforme l’expérience esthétique en expérience extatique, est une des voies fondamentales par lesquelles le sujet occidental a pu, pendant des siècles, accéder à l’œuvre. Il faut pourtant avouer que la modalité esthético-religieuse, qui met en scène la confrontation du sujet à une quasi-éternité, n’est jamais la seule structure par laquelle la perception de l’art se forme. Nous avons isolé, nous avons donc simplifié. Historiquement, c’est précisément contre ce modèle d’appréhension de l’œuvre que le XXème siècle s’est élevé. D’un côté les artistes comme Gustav Metzger, qui développe « l’Art autodestructif », proposent au sujet une durée insignifiante et volatile ; de l’autre, les sujets de l’art, parfaitement intégrés à la mode capitaliste, viennent à l’œuvre forts de l’assimilation des lois du marché. Au sein d’une société religieuse, on comprend que l’art fût progressivement assigné à la tâche de présentation de l’Absolu ; une fois les fondations de cette société balayées, l’art s’affranchit. Il serait pourtant naïf de croire que le XXème siècle produit un retour à une expérience pure de l’œuvre ; la temporalité en jeu dans l’art est redéfinie comme la société : jusqu’à quel point l’expérience esthético-consumériste succède-t-elle à l’expérience esthético-religieuse ?