L’imaginaire.

Dans ses créations, les métamorphoses succèdent aux transformations. Interrogeant l’endroit de la fiction, elle est une danseuse et chorégraphe arrivant à plonger le public dans un voyage où le dialogue et l’imagination prennent le pas dans un échange relevant de l’irrationnel et du mystère.

Pouvez-vous nous parler votre création, Bacchantes ?

Bacchantes vient dans la séquence de mes autres pièces, c’est un projet qui me permet de poursuivre la recherche dans laquelle je suis depuis quelques années. Nous sommes treize sur scène avec des performeurs, des danseurs, des trompettistes et des percussionnistes (qui étaient déjà présents sur D’ivoire et chair, les statues souffrent aussi). Je travaille avec une équipe qui se connait, où chacun aborde différents axes : certains jouent, d’autres dansent ou chantent, la personne qui conçoit les lumières collabore aussi sur la mise en espace, l’administration apporte un regard critique extérieur. La manière dont nous travaillons une création est une métaphore de ce qui peut se passer sur scène.

Il ne s’agit pas de prendre Bacchantes comme une pièce théâtrale, dans le sens où il y a des personnages et de la narration, mais comme une pièce qui est possible chorégraphiquement. Dans ma lecture, il y a des états qui sont attachés à des émotions, et c’est cela qui est intéressant : pouvoir ramener des situations qui renvoient à un projet intérieur. Sur n’importe quel travail, je me pose toujours la question de l’endroit de la recherche par rapport aux thématiques abordées. Dans ce spectacle, il y a l’irrationnel, la folie, le délire, la magie, la danse et le mystère. On pourrait résumer Bacchantes à une pièce de danse et de mystère. Il y a aussi quelque chose de l’ordre de la démesure et de la tragédie. L’idée de la tragédie m’intéresse dans un sens musical avec de l’immédiateté, des vibrations qui peuvent être non seulement ressenties mais aussi vues.

Qu’est ce qui vous propulse dans un projet ?

Ce qui me propulse dans un projet est une curiosité envers quelque chose qui m’est étrange. Je ne suis jamais dans l’idée de créer une forme nouvelle par transgression, par exemple.

Ce qui m’est essentiel va me mener dans un voyage envers la nature même du projet, entre ce qui va être présenté et la manière dont il va être travaillé avec les personnes. Ce que l’on fabrique sur le plateau est toujours une idée de fiction qui est partagée avec le public – une entité vivante à mille têtes – c’est là où le spectacle se passe. Je travaille toujours un projet en considérant le public, en pensant à un dialogue où l’intensité physique et émotionnelle va circuler entre la salle et la scène. Cela s’associe au fait que je sois vraiment curieuse car si je ne l’étais pas, je n’aurais pas le courage de porter un projet.

Est-ce que vous vous inscrivez dans un certain courant de la danse ?

J’avance projet par projet, au fil des rencontres, et je ne réfléchis pas vraiment à ces notions de nouveaux courants ou de nouvelle génération. Je pense que la danse contemporaine est faite de découvertes, de recherches et d’inventions. Ceci est propre à n’importe quel projet, à chaque corps.

Guintche par Marlene Monteiro Freitas © Joao Figueira.

Quel est votre rapport à l’école ?

PARTS fut une école très importante car, auparavant, je n’avais jamais pratiqué la danse de façon académique.

En intégrant cette formation, il m’a fallu un certain temps pour comprendre de nouvelles façons d’apprendre. Il me fallait pratiquer, me lancer, imiter et avancer d’une façon presque inconsciente. Je suivais un désir de danser. Ce rapport à l’école est très important car c’est l’endroit où l’on appréhende des outils pour pouvoir fabriquer par la suite. L’autonomie apportée par ces outils est essentielle, libératrice ; cela ouvre l’imagination.

Avez-vous des rituels ?

J’aime commencer la journée avec le corps bien chaud. Tous les jours, même si nous sommes fatigués, toute l’équipe s’échauffe ensemble, c’est notre rituel avant de travailler.

Pendant la journée, chacun travaille seul ou en petits groupes, et je sautille de l’un à l’autre. Je passe finalement très peu de temps avec le groupe dans son intégralité mais il est essentiel de travailler par séquences pour arriver à un tout.

Est-ce que vous invitez au voyage ?

En travaillant sur certaines images, l’important est de savoir comment les situations vont être mises en scène et dans quelle mesure la personne qui est en face va projeter sa propre imagination. C’est de la rencontre entre notre imagination et celle du public que va se créer l’endroit de la fiction et du spectacle. Sur le plateau, la fiction est libre. Parfois, il y a des images multiples ou surdéterminées avec différentes lectures possibles qui peuvent mettre le public dans une projection avec une énergie physique transmise. Chacun peut alors voyager selon ses peurs et ses désirs. C’est ce que je peux ressentir sur le plan artistique, la peur et le désir de faire, mais c’est le désir qui prend souvent le dessus et qui devient un moteur.

Mimosa © Paula Court.

Que représente le Cap-Vert ?

Je suis originaire du Cap-Vert et je retourne là-bas une à deux fois par an. Ce pays est toujours très présent, c’est un espace qui existe et qui m’appartient ; même si je suis loin, il fait partie de moi. Avoir cet espace de projection, de manque, d’absence, est important.

Ma passion pour la danse est née là-bas, tout comme mes premières expériences scéniques ou chorégraphiques. Nous étions un groupe de jeunes qui pratiquaient toutes sortes de danses : hip-hop, ragga, salsa, samba. Nous faisions tout, nous choisissions des musiques que nous aimions, nous cherchions des financements pour confectionner les costumes ou les décors. Nous n’avions pas d’éducation en danse car il n’y avait pas encore d’école dans le pays. Au Cap-Vert, la danse fait partie du quotidien, c’est quelque chose que tout le monde pratique, exerce. Nous nous entraînions en créant une danse, en rejoignant tel mouvement avec tel autre, sans forcément avoir une maitrise technique, mais cela constituait un tout en fonction de chacun selon ses capacités et ses imaginations. Le jour où j’ai vu le travail d’une chorégraphe portugaise avec un danseur capverdien, ce fut mon premier choc.

Je n’avais jamais rien vu de tel et je me suis dit que je pourrais aussi faire cela. J’étais totalement bouleversée, il n’y avait pas besoin de comprendre pour aimer, pour être touchée, et je suis encore comme ça. C’est quelque chose qui est resté dans ma tête et dans mon corps.

Vos origines ont-elles été un marqueur dans votre parcours ?

À l’époque, nous n’avions pas d’université au Cap-Vert. Nous grandissions avec l’idée qu’il fallait travailler pour avoir une bourse d’études et partir en dehors du pays ; c’est quelque chose qui est incarné dans tous les jeunes. Dans les formulaires à remplir, nous devons choisir entre trois options – nous ne sommes pas maitres du choix qui va être fait puisque cela dépend de l’État et des opportunités – et moi, j’ai choisi danse, danse et danse. J’ai obtenu ce que je désirais et je suis partie au Portugal dans une école qui n’était pas vraiment tournée vers ce que je voulais. Une de mes professeurs a compris très clairement que je n’étais pas au bon endroit (beaucoup d’éducation physique et peu de danse), et elle m’a poussé pour que je puisse intégrer une école qui me corresponde mieux. Mon parcours est fait de choix et de rencontres, de choses positives et négatives. Ce qui relève du négatif est aussi important car cela donne des réponses à ce que l’on peut réellement désirer. Ce qui est mauvais ne l’est en fait que pour soi, tout est question de perception et nous ne pouvons regarder le monde qu’avec nos propres yeux.

En quoi l’état du monde actuel vous impacte-t-il ?

Je le ressens et le comprends. Quand je suis dans un processus de création, je suis un peu comme une éponge, tout s’imprègne et tout peut plus ou moins se connecter. Je pense qu’il y a quelque chose de l’ordre du rêve, le soir quand on dort, la vie continue, les images continuent, elles viennent et sont placées d’une façon assez libre, fictionnelle. Nous devons laisser exister cette liberté de déplacement vers les situations, vers les objets, et c’est l’art qui en a la capacité. Par exemple, l’art est dans une zone où je peux regarder une table et mourir, et je ne sais pas pourquoi. Certaines situations nous encombrent beaucoup et il faut qu’un espace, où les choses sont placées autrement, existe et nous donne la liberté de projeter des vides, des réorganisations.

Dans mon cas, certaines situations me touchent. Il y a des chocs sur des images qui déclenchent des réactions en chaîne ; ces images ont une action qui peut être transformée, multipliée, elles ont une longévité différente. Par exemple, je ne pense jamais au fait que je vais parler de la xénophobie, du féminisme, ou de tel ou tel autre sujet, ce n’est pas cela concrètement. Mais je sais que ces sujets vont ressortir d’une certaine façon sur le plateau. La combinaison des images peut avoir la puissance de déclencher quelque chose de la nature de ces grands termes. C’est là où je pense être, dans l’espace du rêve et de l’ouverture.

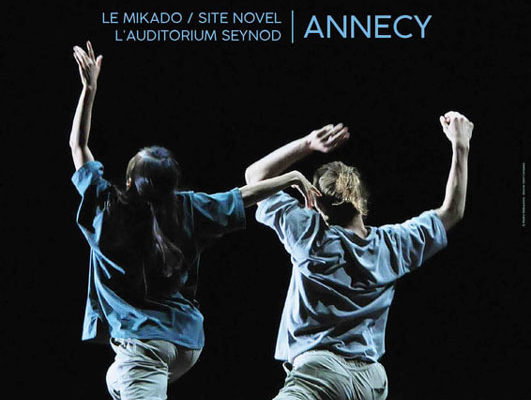

Photographie à la Une © Hervé Véronèse.