Nietzsche prétendait pouvoir « classer les philosophes selon le rang de leur rire ». En va-t-il de même de tous les hommes et, mieux, des sociétés ?

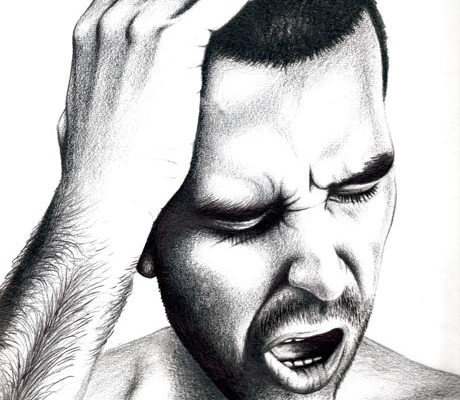

L’objet de notre rire, ses modalités, peuvent-ils fonctionner comme les pierres de touche des différents siècles ? Si la réponse est positive, notre époque devra répondre du rire gras et grossier qu’elle lance avec fierté… depuis son canapé. Si nous voulons parler sérieusement du rire, et non pas répéter quelques poncifs bien servis, il nous faut noter d’emblée qu’il n’existe rien de tel que le rire. Admettra-t-on en effet que la même chose se joue dans le rire qui éclate à la fin d’une soirée alcoolisée entre amis, dans celui qu’appelle l’humour noir, dans celui que produit le comique ou encore dans le rire jaune défensif ? Rit-on toujours de la même façon, des mêmes objets, avec la même intention ? La pensée authentique s’ouvre sur la diversité et il n’en va pas autrement quand il s’agit d’appréhender le rire. Il se pourrait même qu’en distinguant ainsi parmi les différents types de rire, nous découvrions, par-delà les apparences, un rire dont la fonction effraie bien plus qu’elle n’amuse. Voilà précisément ce sur quoi repose l’interrogation : que certaines formes du rire expriment, non pas l’allégresse joyeuse du fou rire, mais la lourdeur sévère de la méchanceté, de la moquerie et de la correction. S’il en allait ainsi, ne serions-nous pas bien loin de l’idée que nous nous faisons du rire en général, et ne devrions-nous pas, dans certains cas, substituer l’expression de faux rires à celle de fou rire ?

Il est vrai que cette dualité consubstantielle à tout rire est remarquée de longue date, et Descartes en faisait d’ailleurs le pivot de l’analyse qu’il donne du « ris » dans Les passions de l’âme. Pour Descartes, en effet, le rire est « un des principaux signes de la joie », mais il est en même temps le résultat de « quelque haine mêlée avec elle ». Dans la théorie humorale, héritée de la médecine antique et reprise par Descartes, le rire est donc l’expression physiologique d’un double afflux de liquide corporel : le sang, par où s’explique la joie contenue dans le rire et la bile noire, « qui vient de la rate », organe de la mélancolie et, globalement, de tous les caractères déviants et maladifs. Dès lors, se pourrait-il que la corde précaire sur laquelle tient en équilibre le rire se rompe et que, derrière « la voix inarticulée et éclatante » que décrit Descartes, se découvre un rire sans joie, et même dangereux ? Nous posons qu’un tel rire, faux en ce que celui qui rit ne fait pas ce qu’il prétend faire – c’est-à-dire simplement rire – est exactement le principe du plus répandu des rires de notre temps : le rire de divertissement.

Le rire de divertissement est l’apanage du média de masse, et sa prégnance est si forte qu’on aurait aujourd’hui parfois du mal à ne pas le considérer comme l’unique forme du rire. Le monde anglo-saxon l’incorpore dans le domaine général qu’il nomme l’Entertainment, domaine qui diffuse ses valeurs dans l’ensemble de notre conduite quotidienne. L’idée générale est d’incorporer des éléments de spectacle, de show, dans tous les produits médiatiques proposés au public, avec pour intention la conservation de son attention volatile. Le rire occupe une place centrale dans ce dispositif : on alterne par exemple les séquences consacrées à la guerre en Syrie et les bulles comiques du dernier programme à la mode, ou l’on place à la fin du JT une rubrique plus légère sensée redonner le sourire. Nous n’y gagnons en réalité qu’un sous-rire, non pas spontané, mais qui doit au contraire être compris comme la réponse passive de celui qui rit au besoin d’une réalité sociale dont l’intérêt inconscient est de liquider toute forme de pertinence intellectuelle et de profondeur dans le rythme implacable du spectacle. Car tout propos un tant soit peu sérieux, ainsi intégré comme moment du divertissement, perd nécessairement sa substance. On explique par là comment tout contenu réellement intellectuel traîne de nos jours avec lui l’idée d’une sériosité poussiéreuse qui entraîne sa relégation au rang de simple spécialisation, affaire de spécialistes réglant leurs débats dans l’intimité de discussions universitaires détachées du monde concret.

Pour constater cet échec de tous les discours savants qui n’appartiennent pas aux sciences – qui jouissent, elles, d’une bien meilleure fortune dans le monde courant du fait que leur productivité s’y montre avec exubérance – il suffit d’allumer sa télévision et de constater à quel point la figure de l’intellectuel, chère au XXème siècle, est absente ; à quel point les mêmes mots s’y répètent dans les mêmes émissions, facilitant le matraquage des mêmes pensées par le refus de la richesse sémantique de la langue, pourtant véhicule de toute réelle intelligence ; à quel point le rare chroniqueur littéraire, caution non pas intellectuelle mais classieuse de programmes qui recherchent la catégorie de population (cadres, ménagères, adolescents…) plutôt que la substance, perd toute pertinence du simple fait qu’il incorpore son propos au moule du rythme percutant imposé et des deux minutes et demie imparties avant la coupure pub. S’il en va ainsi, c’est d’abord parce qu’on oppose le sérieux qu’exigent les discours intellectuels à la prétendue légèreté qui définirait l’aspiration du « public », parce qu’on oppose donc le propos et le rire. Comme si l’esprit de sérieux devait nécessairement ennuyer et le divertissement nécessairement satisfaire. C’est par cet amalgame qu’on discrédite les seuls discours qui portent encore aujourd’hui du sens, et par là qu’on établit en retour la supériorité du non-sens : c’est ce genre de construction psycho-sociale qui fait qu’un chat qui pète sur Youtube est mieux connu qu’un discours de Descartes. Or, précisément le rire, du moins la réaction physique d’hilarité qui se présente comme tel, participe pleinement de cette construction.

C’est qu’en effet, lorsque je ris, j’accepte implicitement un certain nombre de règles dont l’incompréhension ou la transgression ont provoqué mon rire. Si la règle était de tomber dans la rue, je ne rirais pas de cette vieille dame qui vient de se casser le col du fémur mais de ce jeune homme qui, lui, marche d’un pas assuré. En même temps, donc, rire, c’est sanctionner : sanctionner l’écart de conduite, la légère déviance. Le rire est la première forme de la correction sociale que s’imposent entre eux les individus. On ne s’étonne donc plus que Descartes fasse de la haine un des deux moteurs du rire : c’est qu’une pouffade blesse parfois bien mieux qu’aucune autre attaque, en quoi consiste la moquerie. Le rire de divertissement, lui, porte cette logique jusqu’au point paroxystique de son autodissolution : en riant, je dresse les autres autant que je me dresse ; j’apprends les règles de l’ordre social auquel je prétends m’intégrer et mon rire ne révèle finalement rien d’autre que la pleine acceptation de cet ordre-là. Pensons simplement à l’idée d’un American way of life distillée quasi-explicitement par l’immense notoriété de sitcoms comme Friends qui ne cessent de présenter sous le miel de la comédie débilisante un mode de vie « new-yorkais » impossible pour la très grande majorité de l’humanité : le rire qui y est proposé est forcé parce que déjà imposé par la forme-même du produit, qui indique au spectateur-larve le moment précis de sa joie simulée. Sans cette signalétique barbare et infantilisante, rirait-on ?

Nous touchons là, nous croyons, le point principal : le rire de divertissement correspond à la réponse caractérisée du consommateur au stimulus d’un monde dont l’intention est la perpétuation de la consommation. Le rire comme produit est donc à la fois l’objet d’une satisfaction et le moyen de la reproduction du même monde. On aurait alors bien du mal à accepter l’idée selon laquelle la légèreté de tels produits serait un palliatif à la lourdeur de l’effort de réflexion : une chose à première vue aussi innocente qu’un stand-up charrie en réalité avec lui la pesanteur d’un système social, économique et culturel entier. Ce n’est pas un hasard si les tenants de cette sorte d’humour font rire en répétant le quotidien et que le spectateur se retrouve dans chacun des sketchs : c’est parce que ni l’humoriste ni le rieur ne sont capables d’appréhender une autre réalité que celle qu’on leur impose de répéter. La lourdeur est bien plutôt la caractéristique de ce qui passe pour léger, et qui est en fait gros d’un monde à toujours ré-accoucher. En cela le rire de divertissement est un rire faux, parce qu’il ne répond à aucun contenu et qu’il est seulement l’écho dans l’individu d’un appel du système social ; je ne ris en réalité de rien, je m’adapte simplement en donnant la réponse appropriée à un ordre reconnu, comme le cabot cherchant sa caresse.

L’idée que le divertissement, donc le rire qu’il définit, fonctionne comme l’alternative aux véritables questionnements, miroite ses nuances pascaliennes. Il est vrai cependant que le faux rire que nous avons décrit ici, mieux que de nous empêcher la pensée de « notre condition faible et mortelle », fonction du divertissement chez Pascal, semble bien plutôt nous précipiter dans la mort. Car qu’est-ce qu’un corps dont même le rire n’est pas spontané, sinon une marionnette à qui l’on ouvre la bouche ? Mais quoi ! Le mot rire n’est-il pas, déjà, la moitié du mourir ?

Illustré par Isabelle Serro.