Tout est prêt à recevoir le bonheur qui ne vient jamais parce qu’il ne le peut pas, ce n’est pas sa nature de se réaliser ; et tout concourt pour que la joie ne vienne pas, parce qu’elle ne point jamais dans les blockhaus.

Je suis de ces marginaux que les crépuscules fascinent. Ce qui finit, périclite, ce qui n’est plus que ruine m’émeut ; c’est dans cette contemplation des vestiges, dans le cheminement du lierre qui ronge, dans ce qui fut et ne sera jamais plus que je me découvre ressentir de la joie ; c’est dans la mélancolie lovée parmi les lézardes des vieilles pierres, dans le vide laissé par les romains – littéralement, comme dans le souvenir juste avant qu’il ne s’éteigne, que je ressens de la joie.

Les aubes empoignent parait-il ; personnellement elles m’épuisent, me laissent fébrile.

En revanche, cette bacchanale grotesque qu’est le monde actuel ne me bouleverse pas, sinon si peu, par le truchement de l’artifice. La joie en ressort souillée, elle y dégénère en béatitude fugitive ; dépourvu, je serais moins coupable de l’avoir ressentie.

Alors, lorsqu’il s’agit de gribouiller à propos du bonheur c’est le dégoût qui m’étreint le premier ; c’est physique ; du dégoût ; il entraîne une pensée morcelée, une liqueur de chaos, déstructurée parce que liquide ; la belle affaire…

La motivation fait défaut ; son manque va jusqu’à la difficulté d’affirmer ceci : il n y a pas de bonheur dans ce dépotoir. Il y a très éventuellement des moments d’agitation orchestrés par les rapports spectaculaires ; c’est impérieux voilà tout.

Le coquebin est le modèle dominant ; sérotoniné et adrénaliné, il confond l’euphorie avec la joie puis la nomme bonheur. Ce ne sera pas la dernière fois qu’il se méprend.

Pour ne pas confondre, je consulte.

Lorsqu’un dictionnaire présente le bonheur – je suis obligé de m’y référer, je n’ai pas fait la grande école, la survie m’occupait trop alors – il le définit comme une situation stagnante, immuable et optimum. On voit ici la supercherie métaphysique et sémantique de cette affirmation lorsqu’on la confronte au contemporain.

Cet état « utopique », optimum, presque performatif, inatteignable est traditionnellement à approcher par tout un tas de procédés (mystiques, religieux, chimiques, chimériques, mon cul sur la commode). C’est précisément parce qu’il était à approcher, toujours lointain, conceptualisé ainsi jadis, qu’il n’était jamais atteint – sinon par le sycophante dans son mensonge ou l’anachorète dans son étrique démence. Le bonheur devint peu à peu cet effluve du romantisme propre aux judéo-chrétiens ; à cet abîme nous tirions toute la gravité de la condition humaine ; aux soûlards, à l’assoiffé, le puits sans fond.

À présent, il est une félicité spasmodique, un soubresaut de nos corps débiles dans les espaces colorés, don’t stop the party ; toutefois il est encore espéré constant ; un état de demeure, l’état du demeuré en quelque sorte ; et l’on a cessé de croire à son second caractère fondamental : désormais il est pensé consommable et productible.

L’engeance actuelle est farouche sur le sujet. Elle recherche son bonheur et l’espère découvrir dans le mouvement répété de nouveautés dans lesquelles, chaque fois, le fond manque davantage à les affermir. Nos contemporains fouissent la fosse commune des espérances, y décèlent un cadavre, la charogne est stable, jacassent-ils. Ils s’en emparent ; l’exhibent ; la gangbanguent ! Les vers sont de la fête aussitôt le rejettent ; bonhommes, ils reprennent les pelletées pour taquiner le macchabée suivant. Don’t stop the party !

Ce qui prévaut est l’exigence « d’expériences » – ni la variété, ni la qualité du sentiment résultant, ni son intensité. La consommation de sensations au rabais montre non seulement la piètre qualité de ces expériences mais tout aussi bien la médiocrité des systèmes de réception des sensations. Ils sont atrophiés. Les sens sont diminués à la manière de ces organes qui deviennent appendices avant de se perdre.

On ne refile pas de la confiture aux porcs, on le fournit en bonne bouffe de porc, grasse, de l’oléoprotéagineux, adaptée à son système gustatif et digestif ; l’un dans l’autre, il n’en discerne pas les fumets.

Chaque utilisateur est un « expérimentateur » de la gratification immédiate. Et pour satisfaire la permanence de l’immédiateté, il est contraint de multiplier les expériences. Ce n’est que dans la confusion de toutes, qui diffèrent peu l’une de l’autre ni en nature ni en saveur, les unes à la suite des autres, que l’utilisateur (l’usager, le consommateur) atteint cette extase qu’il juge optimum, pour un temps.

L’individu se lasse vite, l’artifice ne tient pas longtemps au corps, au souffle ; l’esprit est vorace, il attend autre chose ! Alors ça redescend rapido comme une vieille gueule de bois des familles ; pour preuve, l’usager du bonheur évite de répéter les mêmes expériences ; il s’écrase de variations, personnalise les options, ajuste les paramètres mineurs, jauge les curseurs ; de l’innovation, en transpalette, changer de vie dans l’espoir d’en trouver une qui vaille qu’on la languit, qu’on économisât pour l’acquérir ; et toujours plus et encore et davantage… pour s’en empiffrer la panse, jusqu’au dégueulis parce que ces

« expériences » ne sont pas essentiellement denses et ne peuvent, quoi qu’il arrive, satisfaire ; elles remplissent puis l’usager les dégurgite ; le voilà évidé… baudruche dégonflée ; l’œil hagard… La rétine tristounette ; l’eccéité d’un cotillon ; en devoir de se remplir !

Don’t stop the party.

Ces nouveautés sont efficaces pour séduire une masse d’individus qui, baguenaudant, se rapporte ces éjaculatoires sensations. Mais pour un individu singulier, un tant soit peu vivant, elles ne représentent que le triste loisir qui conduit à la déception. L’effet s’apparente au flash du crackers, il disparaît presto, il demeure un souvenir du geste, un artifice moléculaire, une induction ; après lui, la réalité reste une salissure, ce bonheur n’est qu’une question de cadence, la tête dans la fange, la tête qui en émerge, la tête dans la fange, la tête en dehors, etc. Mais cela vibre si vite qu’il laisse croire que l’émersion est permanente.

La profusion trompe ; elle promet la stabilité, toujours différée, toujours reportée derrière la longue liste d’expériences « inoubliables » à vivre.

Ces expériences ne sont pas reproductibles puisque toujours indifféremment à renouveler ; les effets produits décroissent davantage lorsque l’individu s’y confronte à nouveau.

Une expérience qui n’est pas reproductible ne soutient qu’une hypothèse fausse.

Le Zeitgest enseigne qu’il y aurait une matrice féconde et paradoxale du bonheur dans le changement constant, brutal et guilleret.

Voila donc des contemporains qui traquent le bonheur au seul endroit où ils n’ont aucune chance de le trouver : dans la mouvance du consumérisme et les rapports sociaux que ces brisures façonnent.

Cette schizophrénie n’a de profond que l’ennui qu’elle provoque.

J’ai écrit plus haut l’emprise du déclin sur mes joies. C’est incomplet. Il y a d’autres situations banales – je suis d’une grande banalité – qui me touchent. Un coucher de soleil sur le port de Douarnenez, tremblant de froid, canne de pêche à la main, calmar au bout de la turlute.

Rien de grave Docteur Misère, il est minuit.

Chacun peut lister sa vie quotidienne et continuer à ne rien en dire.

Les rapports sociaux que nous nous imposons dessinent cette idée répugnante du bonheur qui n’est que l’infection de la publicité c’est-à-dire de la propagande dans le champ de la vie quotidien.

La pénétration de cette conception du bonheur via autrui comme support dans nos existences serait cette pauvreté. Cela questionne sur la qualité de nos rapports sociaux.

Il y a ceux qui l’avouent ; le changement serait le bonheur et renversement ; qu’ils changent de voiture, de chaussette, de ville, d’after shave ou qu’ils adoptent ce nouveau look qui les changerait d’eux-mêmes ; qu’elle est lourde cette dégaine, qu’elle colle à la chair ; et de se défroquer avec une touchante sincérité, à la moindre occasion de se vêtir autrement. Ceux-là, de loin, je les préfère aux autres consommateurs car ils n’ont même plus l’outrecuidance de se mentir ; ils savent que s’ils cessent de s’agiter il leur faudra des raisons d’agir et qu’ils n’en ont guère ; il faudrait qu’ils considèrent leurs conditions d’existence et qu’ils œuvrent à créer, dans la décharge qu’est leur vie, de la joie, de la tristesse, et tout le reste, et d’en animer les éruptions. Qu’ils se rassurent, l’avènement de leur désespoir n’est pas plus émanent que celui de leur bonheur ; voilà leur drame, aucune intensité, aucune aventure, aucune fluctuation véritable n’est conspirée.

Pour le froid, ils ont un radiateur électrique, pour le chaud une climatisation, leur température est fixe voire fixée ; leur voiture régule la vitesse, les escalators épargnent leurs muscles, organisent les files, dressent les trajectoires, le trafic des corps est une gestion, qu’ils déplorent mauvaise lorsqu’elle déconne mais rectiligne dans toutes les facettes de la vie. Ils sont les rejetons du thermostat.

L’état optimum désiré s’apparente à une moyenne ; c’est curieux. Pour fondre confortablement sur l’illusion de la jouissance, de l’aventure, ils assurent un ensemble de moyennes.

Tout est parfaitement calculé avec assurance ; et fort à propos ils assurent d’ailleurs tout ! La casba, la vago, le chien, la toiture, contre les ouragans, les tornades, les tsunamis, le terrorisme, contre la vie – ils assurent la vie ! Tout est prêt à recevoir le bonheur qui ne vient jamais parce qu’il ne le peut pas, ce n’est pas sa nature de se réaliser ; et tout concourt pour que la joie ne vienne pas, parce qu’elle ne point jamais dans les blockhaus.

Heureusement, ils ont des droits qui sont des palliatifs ; comme celui d’avoir un Mâtin de Naples dans un 15m² du centre ville, un Range Rover pour faire Paris Deauville par l’A13, de s’en payer une bonne tranche devant Hanouna ou de cultiver un jardin « bio » sur la Petite Ceinture entre deux gazages de chez Volkswagen. Ils ont des festivals, des musées, des soirées pour se divertir ; d’ingénieux chimistes déguisés en Street Shaman assurent la récréation des plus « libres » auxquels néanmoins le folklore marginal enseigne peu à peu la place qu’ils doivent tenir.

Tout cela constitue leurs « petites choses » et leur bonheur se maintient médian grâce à celles-ci.

Puisque ce sont les petites choses qui tendent la moyenne c’est qu’elle doit être foutrement basse, cette moyenne.

J’entends déjà les arguments fallacieux des tenanciers du relativisme.

Ces têtes de morts éructent en faisant la planche sur les flots toxiques, la paille d’une cucaracha brûlante dans le gosier. Don’t stop the party.

Aigreur… Jalousie… accusent-ils ? D’où qu’il juge nos vies cet enfoiré ? Il est incapable d’être heureux… Assurément… C’est entendu… Pisse-froid et dans les violons s’il vous plaît… et ne reproche-t-il pas aux autres sa tristesse ?

Faridondaines.

Il faut alors préciser.

D’abord, cette vision du bonheur – dominante – découle d’une vision du monde, elle n’est qu’une projection de cette porcherie, c’est-à-dire qu’elle est un jugement. Aucune raison valable n’interdit de porter un jugement sur un jugement. Ni d’absolument contester cette vision du monde.

Ensuite, parce que ce monde étant tel qu’ils peuvent être heureux en son sein et tel qu’ils s’imaginent un état optimum et continu de leur joie dedans, je ne vois aucune raison de les ménager. Cracher dans la soupe ne la leur rendra pas moins ou plus comestible. Elle est un laxatif gonflé d’exhausteurs de goûts. Quelle que soit la consistance du mollard le parfum sera apprécié. Le résultat sera similaire, ça débagoulera de sourire et par tous les orifices !

Et puis surtout, cet état d’hébétude qu’ils convoitent – et dont ils refusent que la nature en soit contestée – n’est qu’une dérogation consentie aux sous-fifres pour que le feudataire en jouisse. Lorsque l’acceptation du joug est à ce point aimable nul n’est digne qu’on lui montre du respect. Les gratifications que cette canaille trouve dans ce rapport parasitaire et les restes dont elle se contente ne participent que des systèmes de dominances qu’elle tolère ; ce bonheur, comme produit et carburant de la consommation, en est la clef de voûte. Et cela, ce n’est pas respectable.

La ruine, oui, m’apporte de la joie.

Mais pour qu’il y eût ruine, il eu fallu qu’il y eût grandeur. Elle implique qu’il y eût une construction ; qu’il y eût un cheminement, un essoufflement, que le matériau s’épuisât mais qu’on l’eût travaillé, raffiné, ennobli. Le collapse n’a que plus de sens, plus de teneur.

Ici et maintenant ? Qu’y-a-t-il qui puisse devenir un vestige digne de ce nom ? un KFC ? une Fnac ? le quai Branly ? Je t’en foutrais ! De la Cymballaire ici et là et là encore, à tous les étages ! À te végétaliser le continent ! La conurbation de Elay et Frisco ! Don’t stop the party.

Cette chute n’a rien de beau, elle n’est qu’une pente tranquille, du 2 %, de la piste verte à Courchevel, sans que l’on puisse considérer une crête dessus qui fut quelque chose comme la splendeur des Antonins. La ligne s’épuise sans panache ; ou plutôt, ni elle ne croit, ni elle ne choit, elle est gérée de façon à ce qu’elle avance, qu’elle se goinfre, imbécile ; un butor.

Elle est nécrophage et psychopompe. La vitalité lui fait défaut. Si elle faiblit c’est par manque de brut, et non parce que de nouvelles puissances se saisissent du flambeau ou qu’un obstacle se dresserait devant elle apportant l’insurmontable enjeu de sa fin.

Cette fin de civilisation emporte tout, comme aucune avant elle. Elle ne peut agir autrement. Elle exige l’ensemble des ressources disponibles pour permettre la tentative inassouvissable du bonheur permanent ; c’est parce qu’elle veut à tout prix être heureuse, cette dépressive, qu’elle broie tout, qu’elle n’est qu’une fracture hallucinée. Et c’est parce qu’elle est moyenne, triste, pauvre, dépourvue d’enjeux, qu’elle engloutit sans aucune différenciation les particularités du monde, les potentialités des mondes.

Même son épuisement est insipide. Seule sa destruction tant entendue créera du bonheur.

Dans un charnier, l’attentif trouve des cadavres qui sourient, sur un quiproquo, une rigor mortis mal fichue, un faciès déjà bien décharné figé en rictus, peut-être celui d’un cynique mort et embusqué, mais c’est avant tout les bourreaux qui se marrent.

Faut pas l’oublier ça.

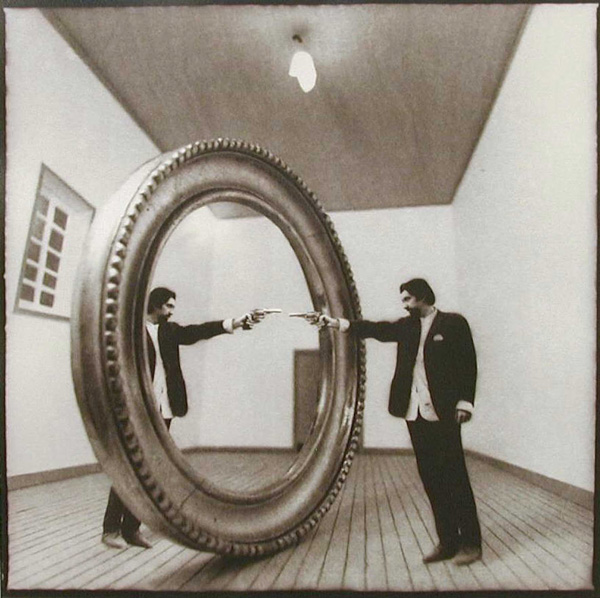

Photographie à la Une © Marc Le Mené, Chambre mentale.