L’élément

Femme à la démarche singulière, elle s’empare des éléments dans ses pièces. Dans tous leurs états, l’eau ou le vent ne sont que prétextes à interroger notre perception du monde à travers une vision radicale dans la mise en place de véritables récits visuels. Attraction et répulsion peuvent se mêler comme pour mieux nous happer dans des endroits d’où l’on ne peut ressortir indemnes.

Votre création Les Os Noirs prend en charge un sujet sensible, le suicide, est-ce périlleux ?

Je suis une personne très radicale dans mes propositions, j’ai de plus en plus besoin d’être franche avec les spectateurs. J’essaye d’exprimer la valeur de l’art et de savoir à quel endroit on peut toucher à des sujets qui sont périlleux. Travailler sur le suicide est périlleux car nous avons toutes et tous une relation à cette question qui est finalement de n’en parler que dans une sphère très privée, de la redouter, d’y penser, mais en même temps c’est une thématique qui nous est inadéquate.

La question est de savoir si ce que je vais faire va être choquant, digne, juste, mais surtout pas anecdotique. Le pire serait de vouloir traiter d’un sujet comme celui-là et de le rendre anecdotique. J’interroge ce qui doit être donné aux spectateurs et qui va leur permettre de prendre ce sujet, d’en rire, car je pense que l’une des meilleures manières de dédramatiser le suicide c’est aussi de le regarder comme un élément de la vie, de ne pas le refuser.

Est-ce que votre approche du suicide serait de l’ordre du romantisme ?

Je crois que traiter du suicide, c’est plus profondément traiter de l’amour. Ce qui est le plus fort dans le suicide est le côté passionnel. C’est dans l’amour que l’on a la passion et quand on ne l’a plus, c’est peut-être une des raisons qui nous pousse au suicide. Je ramène aussi ce sujet dans une forme de romantisme presque médiéval. Je le prends comme un grand écart entre ce que j’ai vécu par mes proches et ma propre question au suicide.

J’essaie de faire oublier le monde en rappelant que le monde est d’abord un corps ; c’est l’humanité à l’échelle d’un corps. On a tous autour de nous quelqu’un qui s’est suicidé, une relation à l’absence et parfois à l’incompréhension ou à l’inacceptation de l’acte. Cette inacceptation est tel un refus envers nous-mêmes de ne pas avoir vu ou de ne pas avoir agi lorsqu’un proche se donne la mort.

D’autre part, être victime de la société poussera de plus en plus de gens à se venger de celle-ci. Il y a ceux qui croient que faire la guerre est une finalité et d’autres qui commencent à se dire qu’ils ont besoin de se venger. On le voit régulièrement aux États-Unis, avec des hommes qui sont surarmés et qui vont tuer un certain nombre de personnes avant de se suicider pour finalement marquer un acte de vengeance. Je pense que ce n’est qu’une plaie qui s’ouvre car elle tient lieu d’un rapport qui est terrible. Ils n’ont pas demandé à naitre mais ils sont là, ils n’arrivent pas à s’intégrer, à vivre. L’absence d’amour, de partage et de plaisir peut entrainer une frustration énorme.

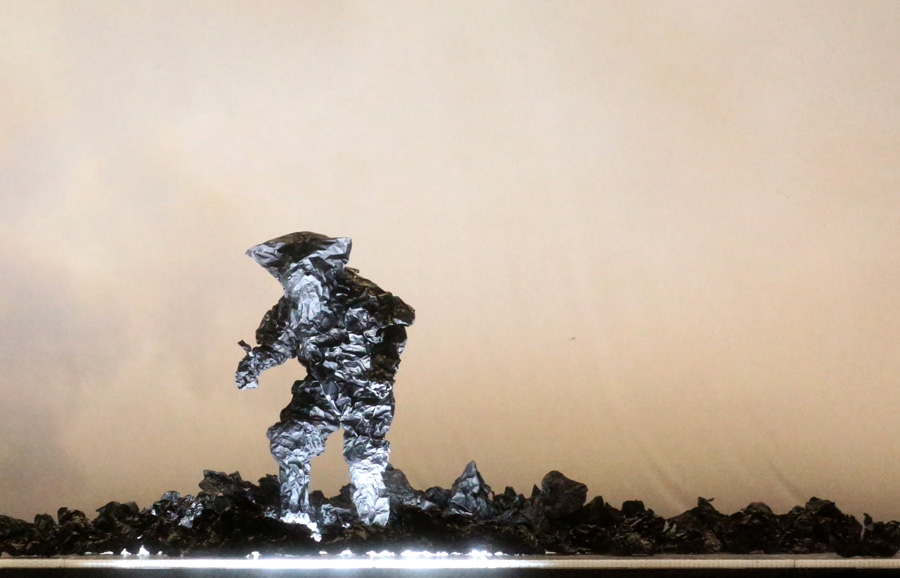

Les Os Noirs mis en scène par Phia Ménard © Phia Ménard (2017).

Est-ce que vous rechercheriez une voie vers l’humanisme ?

Il y a une voie de la dédramatisation car par mon parcours personnel il a fallu que j’apprenne à dédramatiser l’acte de changer de sexe. J’ai changé de sexe car j’ai choisi la vie et choisir la vie c’est dédramatiser. J’aurais pu choisir la mort et le suicide était une des solutions. Mais mon besoin de vie et de me dire que tout espoir n’est pas perdu, que l’on peut continuer, m’a amenée à me dire qu’il faut dédramatiser cet acte, il faut le relativiser.

J’ai dû relativiser pendant des années pour comprendre si j’étais dans le domaine de la pulsion ou dans celui du réel. Est-ce que ma féminité était une féminité pulsionnelle ou est-ce qu’elle était réelle ? Être une femme dans la société qu’est-ce que cela veut dire ? Aujourd’hui quand j’aborde un sujet comme le suicide, je m’aperçois que je procède du même acte. Je ne suis pas en train de légitimer le suicide comme un bel acte. Notre grande question était de se demander : si des jeunes regardent notre pièce, est ce que l’on ne va pas les pousser à l’acte ? C’est une énorme responsabilité de se poser là.

Vous traitez de sujets difficiles en prenant à contre-pied une esthétique visuelle forte qui plonge le spectateur face à lui-même. Quelle place faites-vous à l’image ?

Je cherche de quelle manière laisser la place aux spectateurs. Mon imaginaire va bien, il fourmille, j’essaie plutôt de le gérer. Je ne suis pas coupée de la société. Je regarde ce qu’il se passe et je vois comment l’image est utilisée, construite, travaillée. Dans le quotidien, l’image nous est donnée de A à Z avec toutes les réponses parce que l’on veut surtout que l’on soit bien dans le sens de la réponse. L’image est calquée sur de vrais principes publicitaires, elle est d’une efficacité, d’une compréhension et d’une lisibilité qui sont absolues ; elle est dictatoriale.

Quand on s’arrête à une terrasse de café et que l’on regarde ce qu’il se passe, on se rend compte que beaucoup de choses sont inadaptées. Dans cette inadaptation se greffent de petits moments où l’humanité rejaillit et c’est magnifique. Il y en a plein, il suffit de s’arrêter pour le regarder parce que l’être humain est totalement inadapté, il essaie d’être à un endroit.

Quand je travaille avec une image, j’ai envie que ce soit un endroit où le spectateur vienne se perdre, qu’il soit autant dans l’attraction que dans la répulsion. Et pour qu’il soit dans cette sensation-là, je l’oblige à épouser le corps de l’acteur. Dans Icônes, je suis sous cette matière noire et se posent les questions de savoir comment je peux respirer, supporter et disparaitre. Dès lors, le spectateur a été projeté dans l’empathie de mon corps.

Au-delà de la projection, vos scénographies ouvrent-elles vers un espace mental ?

Mes scénographies sont très intenses car ce sont des machines où je projette l’être humain qui est pris au piège de la machine. J’essaye sans arrêt que la sensation de l’espace soit une sensation très forte pour oublier le monde. On retrouve cela dans certains paysages, lumières ou instants. Choisir de travailler le noir est peut-être l’endroit le plus simple. Quand on est dans un espace qui permet de se perdre, on peut retrouver des choses qui sont dans le domaine de ses humeurs. C’est ce que j’essaie de circonscrire en permanence.

Ça m’intéresse de faire du théâtre un endroit où vont vont rejaillir des humeurs, des peurs, des désirs sexuels, que l’on ne peut pas avouer. J’offre des espaces qui sont faits pour que ces humeurs rejaillissent et notamment pour qu’elles soient, non pas une belle image, mais une image qui reste en nous. Au fur et à mesure de la maturité, je commence à comprendre que je laisse de plus en plus de place aux spectateurs au risque d’en perdre certains mais en cherchant à les amener à des endroits où ils vont se perdre avec l’espoir qu’ils n’en sortent pas.

Je ne supporte pas le décor. Dans mon parcours de vie, je m’aperçois que je ne peux plus mentir. Dans la relation que j’ai avec le monde, avec l’amour, cela m’est devenu un acte impossible. Je me suis mentie à moi-même durant trop longtemps. Je suis très sélective dans le théâtre car de nombreuses propositions relèvent du domaine de la perpétuation du mensonge. Le théâtre est sans arrêt un rapport à la projection. D’où mes scénographies qui sont mouvantes, d’où le besoin d’avoir des éléments qui soient sans arrêt en transformation et captent notre attention. Le spectateur est obligé d’accepter certaines choses qui sont difficiles.

Les Os Noirs mis en scène par Phia Ménard © Jean-Luc Beaujault (2017).

Est-ce une invitation à respirer le monde autrement ?

Dans pratiquement toutes mes pièces, je prends le parti d’avoir des débuts très lents car j’ai besoin d’arrêter les spectateurs. Pour nous gens de théâtre, notre plus gros challenge, est de faire que le spectateur soit là à l’heure et qu’au moment où il prend place, il ait pu retirer tout ce qui ne lui est pas nécessaire pour pouvoir écouter. Il faut désinhiber et passer par des tas de subterfuges. Dans PPP, le subterfuge est la peur ; la première boule tombe et on se rend compte qu’il y a un être humain en dessous. Dans Vortex, on comprend qu’il y a un corps enfoui et comment fait-il pour vivre ? À chaque fois, il faut mettre le spectateur face à une image assez choc, une alerte, comme pour mieux lui dire que maintenant il est là. Les Brésiliens ont une très belle expression qui dit : « Le corps voyage en avion et la tête vient à pied ». Au théâtre, notre combat est de faire entendre la première note.

C’est la même relation, je le dis souvent et c’est une vraie forme de provocation mais aussi une réalité, dans l’acte sexuel. Le désir ne s’invente pas sinon il y a un décalage de temps. Le moment où l’on a envie d’être là et où l’on pose la question à notre partenaire d’être dans l’instant parce que c’est un endroit sacré au même titre que, pour moi, le rapport à l’œuvre est sacré. On donne quelque chose de concentré, on donne à l’autre la possibilité d’abandonner le monde et de l’oublier. L’orgasme et la jouissance, c’est oublier le monde. Ce sont ces actes et ces réflexions qui m’amènent à la manière dont j’écris.

L’approche de l’art aujourd’hui passerait-elle par la question du lien entre l’éthique et l’esthétique ?

C’est ce qui me fait questionner la forme. L’œuvre qui laisse une trace est celle qui pose une vraie question de forme à la société. En cela, Maguy Marin est pour moi une grande référence. C’est notre devoir, à nous artistes, de ne jamais produire de l’immédiat, il faut que ce soit quelque chose qui se déclenche, sinon, cela veut dire que l’on est dans le résultat. La société ne nous demande que des résultats, elle ne se pose jamais la question du processus de la construction. Le résultat est d’arriver à la mort, vivant.

Dans des formes très spectaculaires comme le cirque ou le hip-hop où le résultat est très prégnant, on voit que très peu de traces restent. Quand on garde une trace, cela relève de l’ordre de l’insaisissable parce que cela ne répond pas aux codes du résultat. On sort avec un sentiment de ne pas savoir et ce « on ne sait pas » est celui qui nous sauve car c’est celui qui va faire que l’on va être obligés de dialoguer.

Phia Ménard © Jean-Luc Beaujault.

Quelle est votre relation au temps ?

J’ai une relation au temps très particulière où je sais ce qu’il se passe physiologiquement ; mon temps est découpé. Quand j’étais dans le corps d’un homme, mon temps s’appelait 365 jours, des fois j’étais malade, j’en faisais des tonnes, maintenant c’est l’inverse. Je comprends qu’il se passe quelque chose dans mon corps, je sais que cela va revenir, c’est régulier, c’est un cycle ; mon espace et ma relation au monde ont changé. Il faut en finir avec la société patriarcale. Tant que l’homme ne comprendra pas cette physiologie, il ne comprendra rien au rapport au monde, c’est terrible, c’est un décalage temporel. Au-delà de la parole sexiste, je renvoie à la question de l’hystérie c’est-à-dire celle de la perte de moyen, la perte de fonctionnalité ; ramener la personne à l’état de chose, de bien, de conquête, c’est absolument insupportable.

Quand j’étais femme en devenir, je n’avais pas peur des hommes, je sais où sont leurs faiblesses. Dans la société, on veut nous rappeler sans arrêt que nous sommes des proies et que nous devons nous comporter comme des proies. Pendant des années, quand j’étais encore dans la peau d’un homme, j’étais quelqu’un de nocturne, je pouvais rentrer la nuit à mon hôtel sans aucun souci. Aujourd’hui, je sais qu’inconsciemment je vais me faire alpaguer, que l’on va me parler de ma tenue et parfois je vais décider de changer de route car je commence à considérer que finalement, je peux être une proie. C’est un phénomène terrible qui ne devrait pas exister.

Je ne peux pas dire que je n’ai pas peur des hommes quand ils me branchent, je leur réponds toujours. Pour la plupart d’entre eux, c’est du flanc donc ça va mais quelques fois je me rends compte qu’un rapport de force peut s’instaurer et qu’il peut être très inégal. On est dans l’impossibilité de maitriser le danger même si l’on a la raison de notre côté. Le plein pouvoir n’existe pas. Les femmes ont le droit d’être ce qu’elles ont envie d’être, de s’habiller, de vivre comme elles veulent. De là se pose la question de l’éducation dans la peur ; la société patriarcale se base sur l’éducation des filles par la peur car les hommes sont encore plus peureux que les femmes.

Les hommes ont peur d’eux-mêmes. Ils ont peur de leur propre inconnu, de leur non-maitrise, de leur propre toucher à leurs corps. J’ai été éduquée comme un garçon et plus j’avançais dans mon adolescence, plus cette question était horrible car on me demandait de faire quelque chose dont je n’arrivais pas à comprendre le sens, dont je ne saisissais pas la finalité, hormis celle de me conformer au genre dans lequel on m’avait assignée. Cela me paraissait tellement absurde que je n’arrivais pas à l’intégrer. C’était comme me forcer à me baigner dans une eau froide. Je n’en voyais pas l’intérêt car j’aimais bien l’eau chaude. On se conforme au même titre que l’on va être sensible à une chose plutôt qu’à une autre.

Les Os Noirs mis en scène par Phia Ménard © Jean-Luc Beaujault (2017).

Quels mots mettriez-vous sur la place des femmes et sur votre propre place de femme ?

Ce sont principalement les femmes qui éduquent les enfants et qui leur donnent des codes. Se pose la question de savoir si l’enfant est un plaisir égoïste, une sorte d’aboutissement. Je n’ai pas eu d’enfant parce que j’ai tellement réfléchi que cela m’a été impossible, d’autant plus dans un monde auquel je ne crois plus, dans un endroit qui va être terrible à supporter. Quand on a des enfants, il faut bien s’en occuper, il faut faire évoluer la pensée. Ne pas avoir eu d’enfants est un regret dans quelque chose d’organique. Si j’avais eu un corps de femme dès le début, je pense que comme toutes les femmes, cela aurait été un enfer de résister. Je me dis que j’ai eu de la chance de ne pas avoir d’ovaires. C’est un regret quand on est dans une relation amoureuse car dans cette relation nait un désir de concrétisation. Ma compagne n’a pas eu d’enfant non plus et cela nous a demandé à toutes les deux un travail intellectuel et psychologique qui est désormais loin. Si, avec ma compagne, nous adoptions ce serait pour donner de l’amour, pour accompagner un enfant mais surtout pour lui offrir la possibilité de comprendre, de sentir, de toucher à quelque chose qui est une maturation, une maturité.

On a des phases d’animalité qui sont purement organiques car si vous réfléchissez, vous ne faites pas d’enfants. C’est une vraie question intellectuelle, une vraie question de domination, de son propre état d’animalité. Cet état je peux le produire sur scène.

Quelle serait votre définition du bonheur ?

Le bonheur est une rencontre, il cache aussi une belle souffrance. C’est parce que l’on est dans le bonheur que l’on s’aperçoit que l’on a souffert de quelque chose. Tout bonheur qui dure peut être douteux parce que cela voudrait dire qu’il est contrôlable et contrôlé. Qu’est-ce que voudrait dire un bonheur circonscrit ? Ce serait louche d’être dans un état de plénitude constant, c’est comme la notion d’équilibre. L’équilibre est l’immobilité et l’immobilité est la mort. L’équilibre est une dose de négociation en permanence et cette notion peut s’appliquer dans un couple.

Photographie à la Une © Jean-Luc Beaujault.

Saison sèche | Carnet d'Art

[…] pièces de Phia Ménard commencent généralement sur des rythmes assez lents qui laissent le temps aux spectateurs […]

Bonlieu Scène nationale 2018-2019 . 1e partie de saison | Carnet d'Art

[…] à la démarche singulière, Phia Ménard s’empare des éléments dans ses pièces. Dans tous leurs états, l’eau ou le vent ne sont que […]

Saison sèche | Carnet d'Art

[…] à la démarche singulière, Phia Ménard s’empare des éléments dans ses pièces. Dans tous leurs états, l’eau ou le vent ne sont que […]