David Lynch et les mystères non résolus.

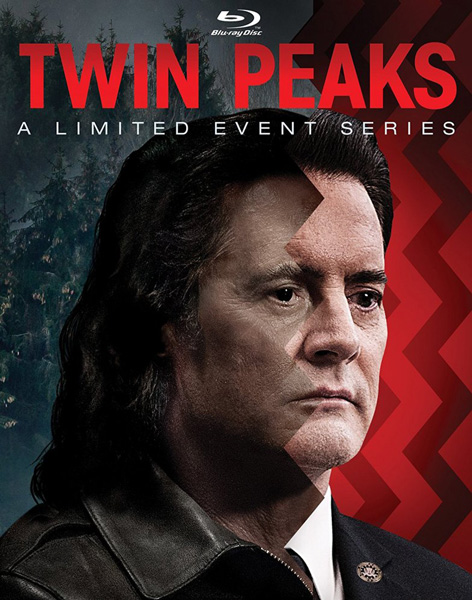

SÉRIE « Twin Peaks – The Return » par David Lynch.

Dynamisant le genre de la série, David Lynch ressurgit de ses cendres dans les 18 heures d’un film spirite, geyser et monde. Nous ne sommes plus dans le paradis perdu des deux premières séries mais bien ailleurs que dans une resucée. Le film n’assure plus du rêve, les agents du FBI sont vieux, le monde s’appauvrit, l’agent Cooper possédé par une présence démoniaque disparaît (enfin presque) dans un monde de lumière et de ténèbres loin de la simple enquête policière. Plus que jamais Twin Peaks n’est pas un lieu mais « un état d’esprit » (Lynch). Il y a le Dakota du Sud, Las Vegas, New-York et même au-delà. Le monde est disloqué comme la série elle-même. Le film et ses faux-semblants semblent sortir d’une boîte de verre mystérieuse pour se répandre dans l’« étant donné » cher à Duchamp (image qui obséda le réalisateur).

L’écran où tout se renverse constamment nous attend pour dire vous ne savez pas ce qui vous attend. Et « Le Retour » ne le dément jamais. Mystère de la mort ? De la vie ? Du bois autour de Twin Peaks ou d’un oasis dans le désert du Nevada ? Tout cela et bien plus. Dans ce monde désormais Laura Palmer prend une dimension mélancolique. Et beaucoup d’épisodes sont des hommages aux comédiens décédés des deux premières saisons dans un chant du cygne subjectif, baroque, mélancolique et schizophrénique grevé d’acteurs vieillissants et d’enfants tristes, battus, mal traités. Le tout dans des images sublimes. 25 ans plus tard Lynch ne fait donc pas que redistribuer les cartes. Il laisse un testament peut-être politique et surtout esthétique. La misère est là même si elle est présentée de manière comique et il s’agit de « sauver les enfants » et d’assurer la transmission dans un appel aux amours impossibles et un appel à la guerre dans une sorte de vision aussi crépusculaire que d’aube étrange.

Twin Peaks – The Return © Showtime.

Le film devient un rêve mais sans dire de quel cauchemar. La puissance esthétique est toute là. Et plus que jamais. Lynch se ressuscite lui-même en un retour magique où il entretient le mystère sur ce qu’il montre et ce dans un registre « sacré » au sein d’une réalité onirique. Tout lecteur peut bien sûr s’amuser à des interprétations et y voir une Amérique des origines, désert brûlé, un monde kafkaïen. Tel son personnage de Gordon Cole Lynch y est ambigu, gaguesque. Il crée une attente sans clé sur la terre maudite que serait l’Amérique. Elle est plus d’ombre que de lumière même si les images n’ont jamais été aussi éclatantes et nettes que parfois sombres et à peine visibles dans « le blanc des yeux et le noir à l’intérieur » qu’annonce un personnage sosie d’Abraham Lincoln jusqu’à l’épisode 8 plastique et expérimental qui entraîne au cœur du film et de la matière en (et aussi) un design sonore sous fond d’explosion atomique et de vertige absolu.

La différenciation entre série et film s’abolit et laisse le spectateur partagé entre peur et drôlerie dans des arcs narratifs que se démultiplient. L’œuvre a été tournée d’un seul tenant puis découpée ensuite. L’épisode 8 représente une acmé. Il est à la fois la fin et le début, entre une Amérique de l’origine comme celles des années 50 (du « Dalhia noir » et de sa criminalité) et une sorte de dystopie post catastrophe atomique en filigrane. L’enfer restera là – même en dépit de l’amour. Le « My Pray » des Platters à la (presque) fin demeurera vaine, quasi nulle et non avenue. « This is the End » comme aurait pu chanter les « Doors » mais aussi le contraire. Le tout ponctué par des images et des voix « monstres ». L’agent Cooper dit « je comprends » : mais il sera le seul. Et encore car un doute subsiste.

Des effets spéciaux sophistiqués cohabitent avec certains plus bricolés et burlesque. S’y découvre aussi un Lynch acteur surprenant à côté d’un Cooper devenu idiot dostoïevskien à la lenteur cérébrale abyssale mais qui peut répandre un certain bien ou ce qui lui ressemble puisque ce bien n’est accordé contre somme d’argent. Twin Peaks se transforme en Las Vegas au sein d’un roman Arthurien que Lynch néanmoins dérobe au spectateur là où parfois il ne se passe volontairement et strictement rien dans des plans interminables ou de scènes qui n’auront pas de suite mais que Gordon Cole-Lynch programme sous forme de show dégingandé et fou. Il le ponctue à la fin de chaque épisode par une chanson vintage des plus ringardes, style et par exemple celle des « Cactus Blossom ». Manière de renforcer a contrario l’aspect gnostique de l’œuvre.

Image à la Une © Showtime.